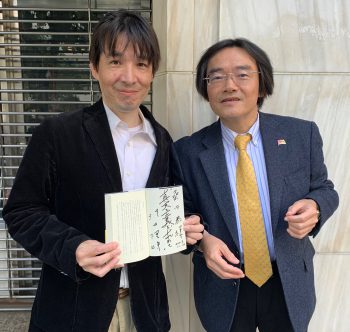

作家 門田隆将さんの『新聞という病』を読了。

「はじめに」で

” 本書は、産経新聞に連載している『新聞に喝!』と、月刊『正論』に寄稿した原稿をベースに、変貌するジャーナリズムの姿や、

本質を見失いつつある世の中のありようをできるだけわかりやすく切り取り、指摘させてもらった論評集である。

私自身がさまざまな出来事やニュースに接した際に、率直に抱いた感想や見解をそのまま綴ったものと表現した方が正確かもしれない。”(p8)

と紹介があり、

第一章 朝鮮半島危機に何を報じたか

第二章 報道は歴史を直視しているか

第三章 「謝罪」の後の主義主張

第四章 命より憲法という観念論

第五章 なぜ「現実」を報道できないか

第六章 ”ビラ”になった新聞

第七章 自ら放棄する言論の自由

という章立て構成。

朝日新聞の対峙

全286ページの厚みながら、多くは3ページの分量でさくさくと読み進められます。

書かれてある内容は、朝日新聞に照準合わされた論評が目立ち

” 朝日新聞の編集方針には、ファクトが先にあるのではなく、自分が言いたい「主張」や「イデオロギー」が先にある。”(p231)

或いは

” 大新聞が情報を独占し、加工して大衆に下げ渡していく時代がとっくに終焉しているのに朝日はそのことに目を向けなかった。

インターネットの登場によるニューメディア時代は、マスコミが情報を独占する時代を終わらせ、逆に大衆によって監視され、検証される時代に入っていることを示している。”(p234)

と厳しく断罪。

中でも「論点 朝日的手法による日本の損害」(p220〜239)では、「吉田調書」を巡って門田隆将さんに法的措置を示唆して対立した朝日新聞の報道姿勢の悪質性について細かく言及されています。

「助けに来てくれない」の深層

全編通じて最も刺さったのは、第四章 命より憲法という観念論 の中の「論点 現実と憲法 邦人の命を守れない日本」にある

まず、一九八五年のイラン・イラク戦争時、

” テヘラン日本人会は、テヘランの日本人大使館を通じて、日本航空に救援便派遣の要請をおこなうが、日本航空は救援便を出すにあたって、

「イラン・イラク双方から「安全保証の確約」をとること」という条件を提示した。

戦争の当事者である両国に「フライトの安全保証」を要求するという、誰も考えつかなかった条件提示によって、事実上、日本航空は救援便派遣を拒否したのである。”

それは、ナショナルフラッグと呼ばれる英国航空、エールフランス航空、アエロフロート航空、ルフトハンザ航空・・・等々、各国の特別便が飛来する中、

テヘラン在住の邦人にとって、「絶望」と、世界の「現実」との遭遇だったに違いない。(p157-158)

に、

” 一九九四年、五月に勃発したイエメン内戦である。・・中略・・

航空攻撃やスカッドミサイルが飛び交う戦闘は、首都サヌアにも及んだ。

ただちに各国からは自国民救出のために、救援便が飛んで来る。

軍用機も次々と飛来し、自国民救出という国家の責務が果たされていった。だが、この時も日本からは救援機は来なかった。”(p159)

更に、

” 前年暮れに起こったチュニジアのジャスミン革命が、独裁者カダフィが支配する隣国リビアにも波及、首都トリポリをはじめ、リビア全土が大混乱に陥った。

しかし、この時も日本からは邦人救出のための飛行機は飛ばなかった。”(p164)

という過去。横たわっているのは

” 自衛隊が邦人救出のために海外に派遣されることに対して、日本では大きな反対論がある。

「海外での武力行使に繋がる」「それは憲法違反になる」

信じがたいそんな主張をおこなう政治勢力やジャーナリズムが日本には存在しているからである。

いや、むしろ、その方が優勢だといってもいいだろう。”(p161)

なる現実。

かつて駐ペルー特命全権大使を務められた青木盛久さん(ペルー日本大使公邸占拠事件を経験)の

“「日本は、「大きな犠牲」が生まれるまでは、そういう選択肢をたぶん持たないだろうと思うんですね。

つまり、選択肢を持っていなかったために、多くの邦人が海外で命を失うことにならなければ、国民の意識は変わらないと思います。

残念ですが、日本人の意識が変わるには、それが必要なのでしょうね」”(p168)

との見解が、重くのしかかってきました。

新聞が辿る未来?

かつては「社会人の常識として、新聞くらい読んどけ」といったことが一般的に言われていて、

それが最近は「(逆に)読まない方がいい」と聞かされるようになり、

特に新聞を読む習慣のなかった若年層には、その傾向が顕著で、本書に

” 新聞が、自分たちの方が時代遅れであることに気づいていても、もはや手遅れだろう。なぜなら若者は新聞を信用していないし、とっくに「見限っている」からだ。”(p213)

とあり、これも本書に書かれてあることですが、今やインターネットを検索すれば

自分が信頼を寄せる専門家からの情報に容易にアクセスできる現実を鑑みると、新聞の末路は予想されたものになりますかね・・。