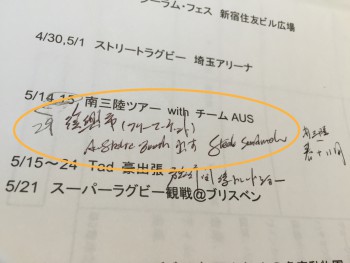

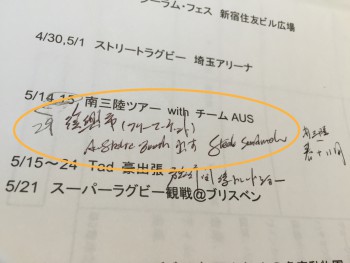

今週、Club Australia のミーティングに参加していた際、(5月28-29日)南三陸町を訪れるイベントの案内があり、

その場で今一度「東日本大震災から5年になるのか」と。

オーストラリア政府の南三陸への取り組み(出典:在日オーストラリア大使館ホームページ/画像はサイトにリンク)

オーストラリア政府の南三陸への取り組み(出典:在日オーストラリア大使館ホームページ/画像はサイトにリンク)

イベントはClub Australia、在日オーストラリア大使館、在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所がチームを結成し、

南三陸町の行政とタイアップして開催されるもので、ご関心をお持ちの方には概要をお伝えします。

オーストラリア大使館では3月11日に合わせた行事への参加もあり、オーストラリアから現地へ乗り込まれる方もいらっしゃるとのことで、国境を越えた支援の実態に、改めて当時の被害の大きさを思い知らされることにもなりました。

続きを読む 3月11日、東日本大震災から5年が経過して考えたこと →

移住の理想と現実 ⑤

” 日本で看護師として勤務し、現在はパートタイムで事務系の補助的な仕事を行う女性は、次のように述べている。

日本に比べて、(オーストラリアの職場のやり方は)細かいのかなって思ってたんですが、いろいろ資料の整理とかむちゃくちゃだったりして、

これは整理しておけば後から楽なのになあって私は思うんですけど、でもぐちゃぐちゃだったりして。おおざっぱだなあって。

彼女は引き継がれた仕事を行う中で、前任担当者が杜撰な書類整理をしていた点についてこのように話した。

彼女にとって日本での事務処理は患者の個人情報の管理を意味していたため、合理的かつ的確な仕事を要求されていた。

そのため彼女は、前任者の不備を補正することに作業時間を奪われ、最初の数週間はその作業にストレスを感じることとなった。

同様に、日本でフルタイムでのOLと派遣社員を経験し、現在はパートタイムでリサーチ関連の業務を行う三十歳代の女性は、次のように述べている。

ちょっと信じられないと思ったんだけど、給料の支払い、ここって間違い多いんだよね。

一回とか二回とかじゃなくて、もう何回も。だから(従業員は)みんな毎回ちゃんと(給与明細を)もらったらすぐに見るんだよね。

こんなのって日本じゃ考えられない。たぶんオージーにはダブルチェックっていう概念がないんだと思う。

このように「オーストラリア人の気質」や「仕事のおおざっぱさ」といった言葉で表現される文化的相違は、

日本人移住者が働く上で、日常的な些細なトラブルを頻発させ、それはストレスの元となる。

移住者にとって小さなストレスは、地元住民よりも大きなストレスとなり、時に日常生活において文化的衝突を発生させる。”(『日本社会を「逃れる」オーストラリアへのライフスタイル移住』p188-189)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:移住の理想と現実 ⑤ →

移住の理想と現実 ④

” オーストラリアで日本人移住者が働く上での障壁は、言語バリアのみならず、日本とのビジネスの慣習の相違も一定の制約となりえる。

厳格な労働観を要求される日本の企業社会を経験した日本人移住者にとっては、オーストラリアの時間を厳守しない風潮や突然のキャンセルが頻発する傾向などに見られる「緩い労働倫理」は、一種のカルチャー・ショックであり、

移住者の適応過程においてオーストラリア社会への不満を感じさせる要素となっている。”(『日本社会を「逃れる」オーストラリアへのライフスタイル移住』p187-188)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:移住の理想と現実 ④ →

移住の理想と現実 ③

” 日本で、貿易関連企業に勤務した後、ヨーロッパ系の男性と結婚し、オーストラリアに夫婦で移住した女性は、次のように話している。

こっちに来て二年目に、オーストラリアの政府のヘルス・インシュアランス・コミッションの募集がありました。

運良く受かりまして、今でいう、メディケアですね。メディケアと、メディバンクがあって(中略)母国語でないから、やはり英語が一番苦労しましたね。

いっしょに仕事をしている人は英語を話せて当たり前っていうふうになっているのでそれが大変だったし。

毎日が英語のレッスンでした。仕事の中で親日派の方がいらっしゃって、その人たちに教えていただいて助かりました。”

これらのインタビュー・データは、一定の語学力を有している移住者でもオーストラリアの職場においては、第二言語として英語を使う以上、言語バリアを経験している点を示している。

滞在年月が経つにつれて、これらの言語バリアは克服されるものの、先に示したインタビュー・データは、移住者が経験する現実の一端を示していると言えよう。”(『日本社会を「逃れる」オーストラリアへのライフスタイル移住』p187)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:移住の理想と現実 ③ →

移住の理想と現実 ②

” オーストラリアの永住権取得には一定の語学力が必要とされているため、大半の日本人移住者は英語を日常レベルで使用する運用能力を有している。

しかし、フィールドワークをとおして、彼らの多くが特に移住直後の時期に言語バリアに苦悩した経験があることが分かった。

現在、日本市場向けのコールセンター勤務する三十歳代の女性は、英語をめぐる苦労について次のように語っている。

(仕事をしていて大変なことは)やっぱりコミュニケーションですね。お客さんとも会社の同僚とも大切だし、難しいなあと。

難しい点は、(日本語での)苦情の対応ですけど、やっぱり職場内の上司とかとの(英語での)コミュニケーションの方が大変かな。

同様に、旅行・留学関連の会社に勤務する男性は、同僚との英語でのコミュニケーションについて次のように語っている。

僕は英語を(日本で)ちゃんと勉強したことがなかったし、自分の人生の設計のなかに海外に住むなんて最初は考えてもなかったので、まずは英語に慣れるのには苦労しました。

ブリスベンに数年住んでだいぶ慣れてきたんですけれども、オーストラリア人のスタッフとのコミュニケーションは・・・まだまだ、苦労してばかりで・・・。”(『日本社会を「逃れる」オーストラリアへのライフスタイル移住』p186-187)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:移住の理想と現実 ② →

移住の理想と現実 ①

” オーストラリアの職場で働く日本人移住者の多くが、オーストラリアの職場環境や勤務形態およびワーク・ライフ・バランスに肯定的な印象を持っている一方で、

「移住者」あるいは「外国人」である立場は、日常生活やビジネスの場面で様々な苦悩をもたらす。

ウッドゥン(Wooden et al. 1994)らが指摘するように、オーストラリアに移住する移民一世は、一般的に定住過程において文化的および現実的側面において様々な問題を経験する。

この傾向は、筆者のフィールドワークにおける参与観察や聞取り調査でも観察され、日本人移住者は様々な困難を経験していたが、

その中でも言語バリア、ビジネス慣習の相違、人種差別の三点は、移住者の多くが経験する主要な要素であった。”(『日本社会を「逃れる」オーストラリアへのライフスタイル移住』p186)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:移住の理想と現実 ① →

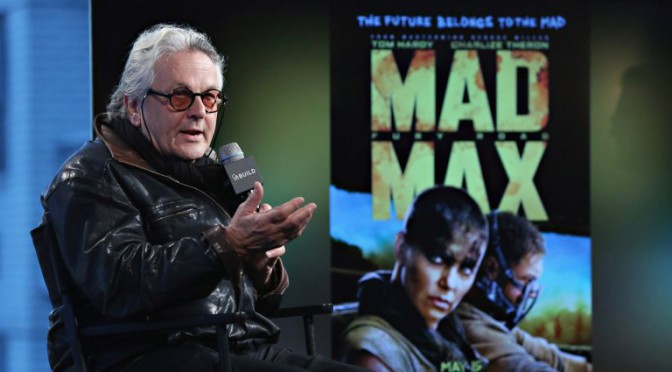

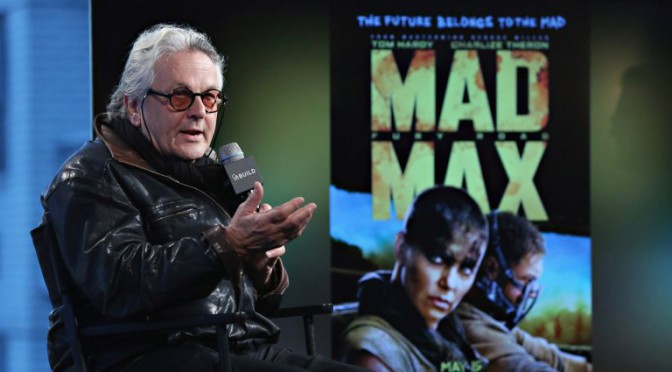

オーストラリアの著名人 ⑫ :ジョージ・ミラー

先日、アカデミー賞で今回最多の6冠に輝いた『マッドマックス 怒りのデスロード』について取り上げましたが、

<< 2016年3月2日投稿分:画像は記事にリンク >> 『マッドマックス 怒りのデス・ロード』第88回アカデミー賞で最多6部門受賞

<< 2016年3月2日投稿分:画像は記事にリンク >> 『マッドマックス 怒りのデス・ロード』第88回アカデミー賞で最多6部門受賞

トム・ハーディー ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント 2015-10-21

その立役者であるジョージ・ミラー監督がオーストラリアに凱旋帰国した時の模様が記事になっていたので、紹介します。

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:オーストラリアの著名人 ⑫ 〜ジョージ・ミラー →

市場の特殊性(2つのパラドックス)②

” 第2のパラドックスは、高水準の失業に代表される経済不況にありながら、インフレに悩まされてきたという事実である。

周知の通り、インフレとは好況期の経済加熱により、需要の増加に生徒が追いつかず物価が上昇することである。

オーストラリアの状況はこれとは異なり、不況のなかで消費需要が低迷しているにも拘らず、賃金上昇に支えられて物価が騰貴してきたのであり、今日多くの先進国が直面している状況である。

こうした状況のもとで、オーストラリアの経済戦略として、短期的戦略と長期的戦略とを分けて考える必要がある。

つまり、短期的な戦略としては、いわゆる比較生産費説に従って、資源賦存状況から判断して第1次産品の輸出を振興する戦略である。

この場合の問題点としては、対外的には、主要輸入国が種々の輸入制限的措置を課していること、

さらにGATTにおいて輸出補助金の削減が合意されたとは言え、EUや米国などの競合的輸出国が依然として形を変えた輸出補助金を維持しているため、第1次産品の交易条件(相対価格)が低迷していることである。

WTO交渉の過程で、この点は徐々に改善されていくことが期待されるが、完全に実現するまでには時間を要するであろう。

また国内的には、一次産業中心では失業を吸収しがたいという雇用対策の面での問題がある。

長期的戦略としては、輸入代替的工業代替化を図っていくことである。

しかし、現実的にはこうした比較優位部門としての第1次産品輸出促進戦略か輸入代替的工業化かという両極端の二者択一の問題ではなく(いわゆる産業間貿易または垂直分業の推進ではなく)、

各産業部門をある程度は維持しつつ、経済構造に伸縮性を持たせた上で、各々の産業部門内で比較的競争力のある分野にシフトしていくという戦略、いわゆる産業内貿易(または水平分業)を推進して行くことが課題となろう。

オーストラリアは日本以上に貿易依存度の高い国であり、国際市場とのかかわりなしには経済政策を論じることができない。

その点で、上記の経済戦略は、WTOの新ラウンド合意が難航し、FTAが乱立する中で、オーストラリアの持続的発展のための国際化対応の戦略に他ならない。 “(出典『オーストラリア入門 第2版』p281-282)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:市場の特殊性(2つのパラドックス)② →

「冒険」に出たものだけが、大きな果実を手にすることができる