高城剛さん発行のメールマガジン「高城未来研究所フューチャーリポート」で読者とのQAコーナーを再編集した

『白本 参』を読了。

シリーズ最初の『白本』を最初読んだのが、2014年8月であったことから

裏『白本』とも云うべき『黒本』シリーズを含め、2年余の付き合いと。

高城剛さん発行のメールマガジン「高城未来研究所フューチャーリポート」で読者とのQAコーナーを再編集した

『白本 参』を読了。

シリーズ最初の『白本』を最初読んだのが、2014年8月であったことから

裏『白本』とも云うべき『黒本』シリーズを含め、2年余の付き合いと。

先日読了した ↓

『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の「訳者あとがき」で興味深い記述があったので、今回取り上げたいと思います。

著者のPhilip K. Dick:フィリップ・K・ディックについて紹介している部分。

キャリアを通じての全体は・・

映画『ブレードランナー』↓

の原作本としてお馴染み『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を読了.-

『ブレードランナー』は遥か昔に鑑賞していたものの、辛うじてパッケージのデザイン程度の記憶にとどまり、

内容の方は、ほぼゼロからという状態。電車などの移動時間中に断続的に読み進めていくには

背景の特殊性や登場人物の多様性など、筋を追いづらかったですが、

中盤あたりからバウンティーハンター(賞金稼ぎ)とアンドロイドの戦いがクローズアップされてからは、

読み進めていくのが楽しくなっていった時間経過。

続きを読む フィリップ・K・ディックが描いた映画『ブレードランナー』の原作本で描いた世界:『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』読了

『ハーバード・ビジネス・レビューの IoTの衝撃』を前日読了.-

先日、読み終えた↓シリーズ書と位置づけられるであろう『人工知能』編

と比較して、少なくとも私個人にとってはレベルが高かったように思いますが、

第1章 IoTという新たな産業革命

第2章 IoT時代の競争戦略

第3章 IoT時代の製造業

第4章 GEが目指すインダストリアル・インターネット

第5章 【インタビュー】データは誰のものか?

という章立てのもと、

” IoTとは、あらゆるモノがインターネットにアクセスする可能性を持つ状態になることである。”(p13)

&

” ビッグデータと、身の回りの製品がデータを送受信する「モノのインターネット」(IoT)”(p192)

に関して、

” IoTがビジネスモデルをなぜ変革するのかを理解するために、デジタル技術の三つの基本特性を、押さえておくとよい。

① アナログ信号とは異なり、デジタル信号は誤差の無い完全な伝達ができる。

たとえば、米国のバロアルトで作成したフェイスブックのウェブページを、インドのベンガルールのユーザーのPCでまったく同じように表示できる。

② デジタル信号は無制限に複製できる。同一のフェイスブックのウェブページを、劣化のない状態で何十億人ものユーザーが閲覧できる。

③ 一度のネットワークのインフラに投資すれば、そのウェブページの閲覧者が増えても限界費用はゼロ(あるいは極めて少額)である。

多大な追加費用をかけて遂行する従来型のアナログタスクは、追加費用ゼロで実行されるデジタルタスクにあっという間に取って代わられるだろう(メールやソーシャルネットワークが「かたつむり郵便」<普通の紙の郵便>を駆逐しているのもこの理屈である)。”(p185-186)

” 接続機能を持つスマート製品を用いると、モノの販売からサービスの販売へとビジネスモデルを転換できる。”(p115)

” 我々はいまだアナログの世界に住んでいる。しかし今後五年間で多くのビジネス用そのデジタル化が進み、いままでなかった製品、サービス、ビジネスモデルが実現するだろう。

たとえばタクシー業界では、ウーバーが予約、追跡、請求、顧客サービス、ドライバーの実績や格付けといったあらゆる要素をデジタル化して革命を起こしている。”

あなたの会社や業界が抱える、複雑なプロセスの中で、計測やコネクティビティを通用しやすい分野はないだろうか。

自社や顧客にとって、最も適用が難しい分野はどこだろうか。”(p180)

といった時代認識のもと、今までの経緯に、蓋然性の高い未来に、

専門家の見立てを論文を通じて、学べる一冊であったものと。

ちょっと前までは “IoT”の表記を見て、Internet of Things(インターネット・オブ・シングス)の読み方も知らなかったところから

本を一冊読んでみるところまできましたが、今回理解が及ばなかった分は、実際にデバイスに触れていくなどして

IoT全般に対する理解を深めたり、自分なりに迎えるであろう未来に考えを及ばせてみたいと思います。

KADOKAWA・DWANGO代表取締役会長 川上量生さんの『コンテンツの秘密 ぼくがジブリで考えたこと』を読了.-

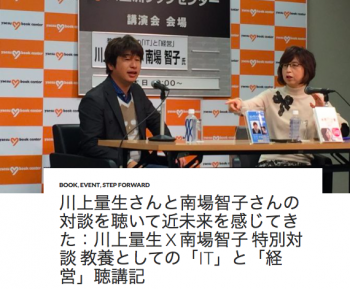

先日参加した 川上量生さん x 南場智子さん特別対談

実現のきっかけとなった一冊で、その際、南場智子さんが本書を絶賛されており、

リップサービスも含まれているものと思い、特に関心を抱いてませんでしたが、

後日、八重洲ブックセンターを訪れた際、サイン本を発見し、急に興味が湧き上がったという(笑)

続きを読む 川上量生さんがスタジオジブリの弟子入り生活を通じて導いたコンテンツの本質:『コンテンツの秘密 ぼくがジブリで考えたこと』読了

その独特な世界観から独自の地位を確立されている小説家 筒井康隆さんが、本の帯で「わが最高傑作にして、おそらくは最後の長篇」と評価、位置付けた『モナドの領域』を昨日読了.-

時を遡ること昨年(2015年)12月、本書のサイン本お渡し会に参加した後、

しばらく積ん読本と化していましたが ^^;

昨今、荻原浩さんの著書 ↓をはじめ

フィクション、小説を読むようになっていた気分的な盛り上がりから、このタイミングと読み始めた次第。