先日、中間記をアップロードしていた

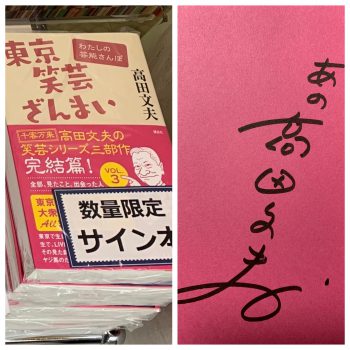

高田文夫さんの『東京笑芸ざんまい』を読了。

中、後半で印象的に残ったところは、

私が以前、読んでいた『美しく、狂おしく、岩下志麻の女優道』

の著者 春日太一さんについて

” 私が最も信頼する物書きであり、これほど映画を愛しきっている男も知らない。だから映画評論家なんてチンケな肩書きではなく、時代劇・映画史評論家と称している。”(p229)

という人物評であったり、

先日、中間記をアップロードしていた

高田文夫さんの『東京笑芸ざんまい』を読了。

中、後半で印象的に残ったところは、

私が以前、読んでいた『美しく、狂おしく、岩下志麻の女優道』

の著者 春日太一さんについて

” 私が最も信頼する物書きであり、これほど映画を愛しきっている男も知らない。だから映画評論家なんてチンケな肩書きではなく、時代劇・映画史評論家と称している。”(p229)

という人物評であったり、

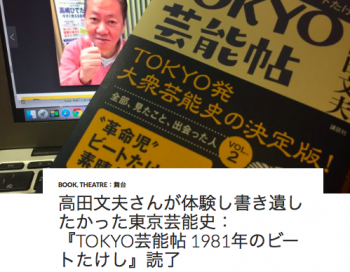

放送作家に噺家にラジオのパーソナリティ等々、それぞれ遺憾無く才能を多方面で発揮されている高田文夫さんの

『東京笑芸ざんまい わたしの芸能さんぽ』を読み始めてから全24章あるうちの第11章まで読み終えたので、そこまでのおさらい。

本書は、

” 東京の大衆芸能を書きつづってきたこのシリーズ、三部作でこれが三冊目の完結篇。

『誰も書けなかった「笑芸論」』森繁久彌からビートたけしまで』『TOKYO芸能帖 1981年のビートたけし』に続く、これが噂の『東京笑芸ざんまい わたしの芸能さんぽ』である。”(p7)

と冒頭の「まくら」で紹介されている三部作の締めくくりで、二作目の『TOKYO芸能帖 1981年のビートたけし』は ↙️

2年前(2017年)に読了。本作は

サイン本を見つけたことに反応して購入。

シリーズに込められた思いのほどは

” どんなことでも書き留めておこうと、このシリーズを始めた。なんの理論も理屈もないが、「東京の芸が好きだ」という、ただその一点である。”(p8)

と並々ならぬ。披露されている内容は

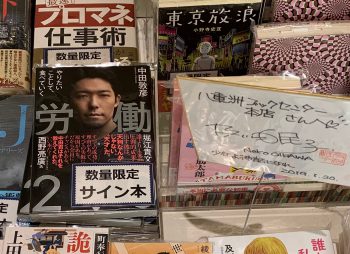

オリエンタルラジオをはじめ、最近ではアパレルブランド幸福洗脳など多彩、多方面で才能を発揮しておられる

中田敦彦さんの『労働2.0』を読了。

当初、予定はなかったもののサイン本に遭遇し、

そのことが決め手になって購入。

「はじめに」で

” 一つの職種、一つの会社、一つの場所にとらわれないこと。

一つの場に「雇われる」だけでなく。「雇う」視点も取り入れ、随時変化と進化をしながら「やりたいこと」を実現させて、食べていくこと。

そんな新時代の働き方を、私は「労働2.0」と名付けたいと思います。”(p5-6)

とタイトルの説明があり、本編でこれからの働き方について論が進められていきます。

全編を通じて印象に残ったのは、

Jリーグ初代チェアマンとしてお馴染み川淵三郎さんの『黙ってられるか』を読了。現職は、日本トップリーグ連携機構会長。

先月(2019年3月)往訪したスポーツビジネス産業展で

川淵三郎さんが基調講演に登壇されることがきっかけとなり、購入していた著書。

Jリーグ創設にとどまらず、分断されていた日本のバスケットボールリーグをB.LEAGUEにまとめ上げた手腕に主な興味がありましたが

途中、差し込みはありましたが、

先週『考えるヒット テーマはジャニーズ』☝️を読み終え、ようやくといった感じで

2月下旬時点で積読されていた☝️の時の6冊をクリア。

次なる作品の数々、写真一葉の中に9冊収めるの難儀し(苦笑)

バラした後に、今、読んでいる👇

近田春夫さんの『考えるヒット テーマはジャニーズ』を読了。

最後、「考えるあとがき」で

” どうか、そのあたりもう一度眺め直していただいて、俺の才能にあらためて脱帽していただければ、幸いである。”(p306)

とユーモラスな一文で締めくくられる本書に、主にどんなことが書いてあるのかについては

先日アップロードした☝️中間記を参照頂ければと思います。

今回は本の末尾、井上孝之さんが書かれた「解説」中心に幾つか取り上げたく思いますが、

まず、時を遡ること1990年代後半に本連載が始動したのは

ミュージシャン、作曲家、音楽プロデューサーなど多彩な顔を持たれ活躍されている近田春夫さんの

(2019年)2月に参加した👇

安斎肇さんの『空耳人生友の会』で購入していた一冊で、内容は

先週、中間記👇

をアップロードした『レスラーめし』を読了。

後半に登場するプロレスラーも

・長与千種

・オカダ・カズチカ

・藤原喜明

・長州力

・ダンプ松本

・武藤敬司

・天龍源一郎

・小林邦昭 x 獣神サンダー・ライガー

という豪華な顔ぶれ。

読んでいて、概ね共通するのは新人の頃の食えない貧しさに、