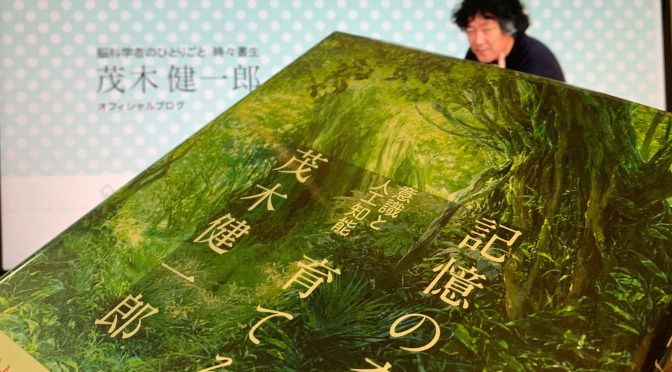

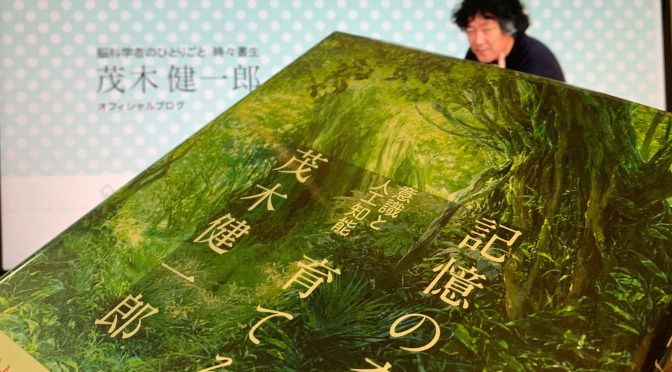

脳科学者 茂木健一郎さんの『記憶の森を育てる 意識と人工知能』を読了。

「何かあるかな〜」と、サイン本コーナーを物色していた際に見つけた一冊で、

古書であったことから定価割れ(価格)で入手

古書であったことから定価割れ(価格)で入手

茂木健一郎さんのお名前は長く頭に入っていたものの、著書を手に取ったことはなく「良い機会かな」と感じて購入。

第一部 記憶と意識

第二部 場所と記憶

第三部 神と人工知能

という(大雑把な)章立てで、

もともとは季刊誌『kotoba』連載の「記憶の森を育てる」を土台にまとめられ大幅加筆され上梓に至ったもの。

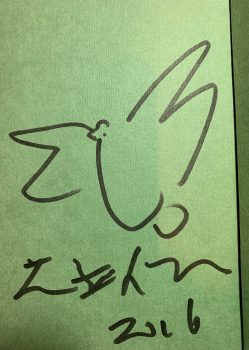

購入本に書かれてあったサイン

購入本に書かれてあったサイン

人工知能、そして人間の知性

結びの「あとがき」まで全299ページ。「(文章は読みやすかったけれども)内容は難しかったなぁー」というのが、率直な感想。

本が出版されたのは2015年10月。

” 人工知能が急速に発達する時代だからこそ、逆に、人間の精神の本来的広さ、可能性が浮かび上がってくると言うこともできる “(p006)

と時代を捉え、人工知能に関する本書での結論的な捉えを後半から抜き出すと・・

続きを読む 茂木健一郎さんが思考を巡らす人工知能と人類が共存する近未来の姿:『記憶の森を育てる 意識と人工知能』読了 →

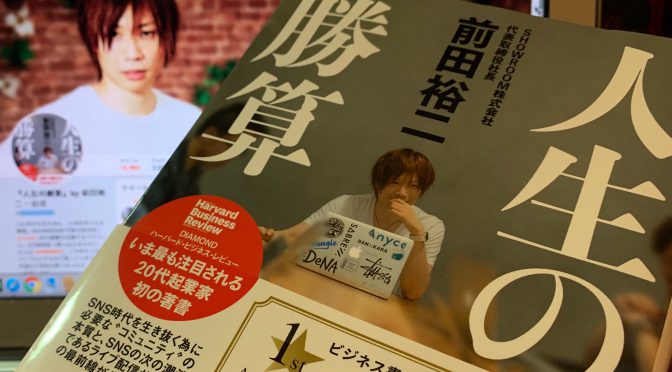

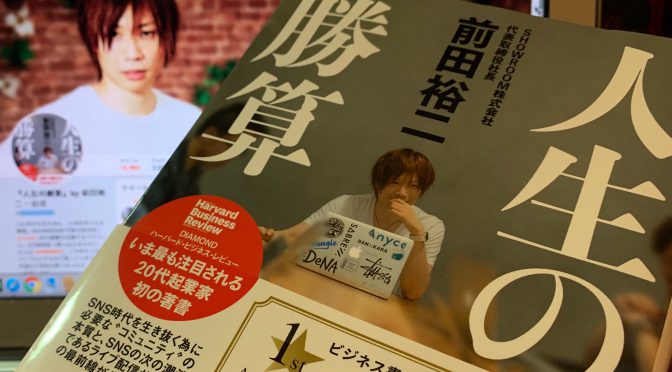

SHOWROOM株式会社 代表取締役社長 前田裕二さんの

『人生の勝算』を読了。

昨年(2018年)末、手に取った『メモの魔力』の読み応えから

<< 2018年12月29日投稿:画像は記事にリンク >> 前田裕二さんが説く、深く自分自身とつながることの出来るメモの力:『メモの魔力』読了

<< 2018年12月29日投稿:画像は記事にリンク >> 前田裕二さんが説く、深く自分自身とつながることの出来るメモの力:『メモの魔力』読了

前田裕二さんの書籍に関心を持って購入。

トンネルの先の光

” この本を書こうと思ったのは、今、不幸や苦境に直面していたり、自分から見える景色が真っ暗だ、という人に、ほんの少しでも頑張る勇気を持ってもらいたかったからです。”(p4)

の一文を含むプロローグから、

第1章 人は絆にお金を払う

第2章 SHOWROOMが作る新しいエンターテインメントのかたち

第3章 外資系投資銀行でも、求められたのは「思いやり」

第4章 ニューヨーク奮闘記

第5章 SHOWROOM起業

第6章 SHOWROOMの未来

という章立てで展開される前田裕二さんのライフストーリーが綴られた著作。

『メモの魔力』を読んでいた際、

「(読者一般の)再現性のハードル高いのでは・・」と感じた部分は、第3〜4章で掘り下げられていて、

懸念は残りながらも、そこにはメンターと慕った先輩からの

続きを読む 前田裕二さんが説く、人生を決める選択と集中:『人生の勝算』読了 →

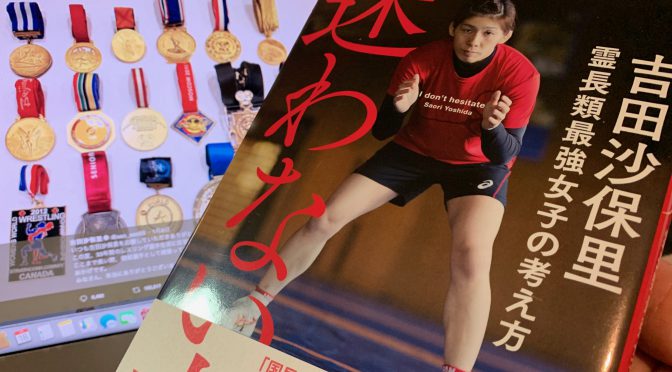

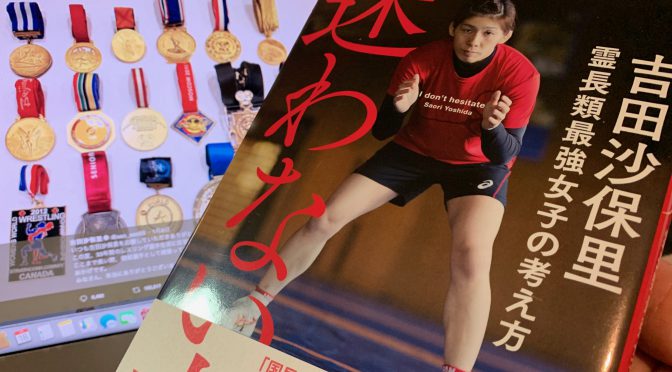

先日、惜しまれながら現役引退を表明した吉田沙保里さんの『迷わない力 霊長類最強女子の考え方』を読了。

吉田沙保里 プレジデント社 2016年07月23日

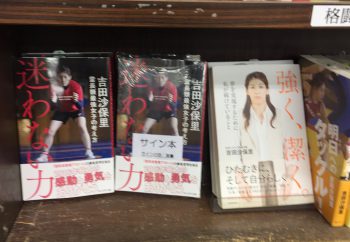

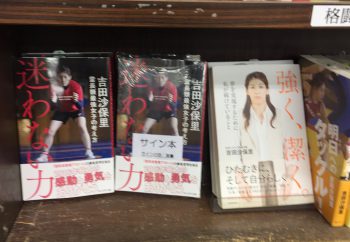

引退記者会見を見て、吉田沙保里さんへの関心が高まっていた折、別件があり立ち寄った書店で、

サイン本2冊売られていたうちの1冊をゲット ^^

サイン本2冊売られていたうちの1冊をゲット ^^

サイン本の販売を知り、「!」となり、購入していた経緯。

迷わず突き進んだお父さまの教え/レスリング道

本書は

Part I 霊長類最強女子にきけ!

1 霊長類最強女子の「人生」相談室

2 「仕事」の悩み相談室

3 「恋愛」の悩み相談室

Part II 吉田沙保里の勝利の方程式

4 勝ち続けるために何をすべきか

5 ルーティンは私には不要

6 初公開!吉田家の教え

おわりに 吉田沙保里にならなくていいよ

といった章立てのもと、吉田沙保里さんが

続きを読む 吉田沙保里さんの人間性に触れることの出来る『迷わない力 霊長類最強女子の考え方』読了 →

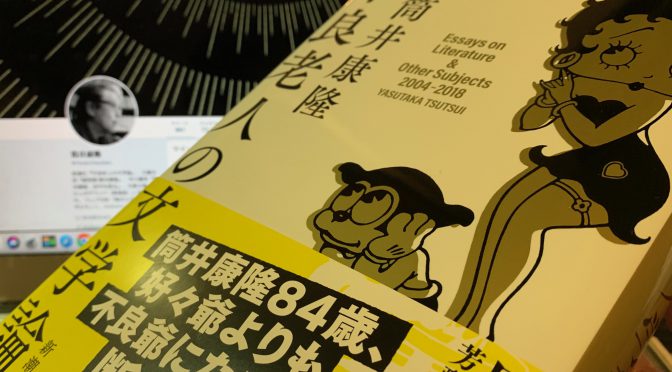

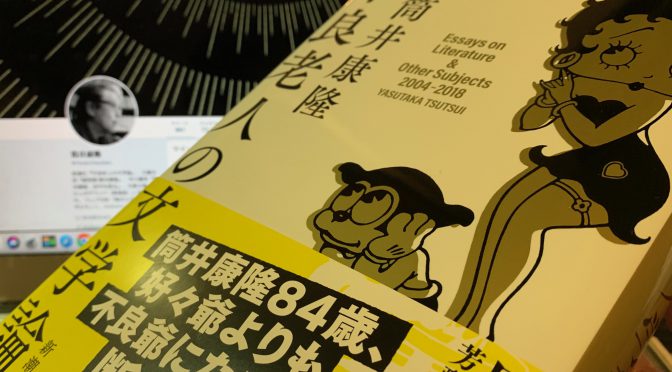

筒井康隆さんの『不良老人の文学論』を読了。

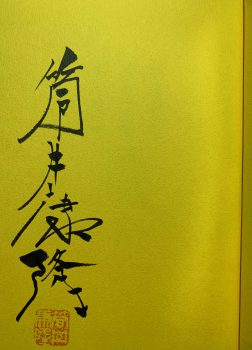

筒井康隆さんの新刊ということで「サイン本で欲しいなぁ」と物色していた折、

入手した本に書かれていたサイン

入手した本に書かれていたサイン

その機会を捉えて入手していたもの。

最初、何で表紙にベティ・ブープ?と思っていれば・・

” もう三十年近くも昔になるが、小生、幼い頃に見たベティ・ブープを再発見して夢中になり、

十六ミリ・フィルムを買い集めて、自分が見るだけでは満足できずに映画館を借りて上映会を開いたことがあった。”(p53)

という経緯が、本文で紹介。

本書は、筒井康隆さんが『週刊新潮』『群像』など、さまざま寄稿した文章がまとめられたもので、

続きを読む 筒井康隆さんが語る文学、その真髄:『不良老人の文学論』読了 →

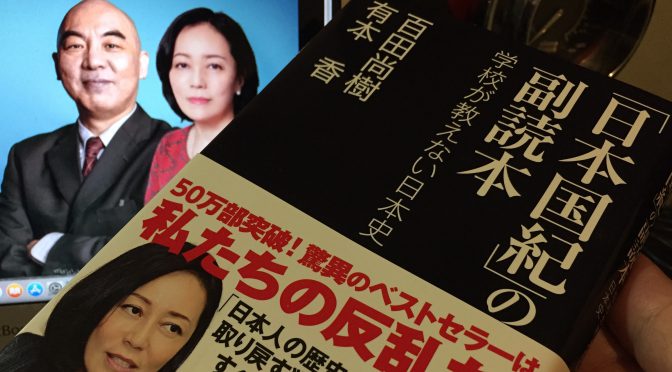

昨年(2018年)11月に読了していた『日本国紀』の

<< 2018年11月28日投稿:画像は記事にリンク >> 百田尚樹さんが綴った、二千年以上に及ぶ奇跡の日本人の物語:『日本国紀』読了

<< 2018年11月28日投稿:画像は記事にリンク >> 百田尚樹さんが綴った、二千年以上に及ぶ奇跡の日本人の物語:『日本国紀』読了

『日本国紀』のメイキング(+α)本『「日本国紀」の副読本 学校が教えない日本史』を読了。

百田尚樹/有本香 産經新聞出版 2018年12月26日

本書でページが割かれているのはサブタイトルにも掲げられている教科書の問題で、

百田尚樹さんは『日本国紀』を執筆するにあたり、

続きを読む 百田尚樹さんと有本香さんが明かす『日本国紀』に込めた思い:『「日本国紀」の副読本 学校で教えない日本史』読了 →

文学博士 外山滋比古先生の『忘れるが勝ち! 前向きに生きるためのヒント』を読了。

外山滋比古先生と云えば、中日ドラゴンズに鳴り物入りで入団した根尾昂選手の愛読書として

今一度注目を集めた長きに及ぶベストセラー『思考の整理学』がお馴染みですが、

本書は、

第一章 忘却のすすめ

第二章 思い出はつくられる

第三章 忘れるための実践法

第四章 つよい記憶、よわい記憶

第五章 忘れてこそ豊かな人生

という目次立てのもと、さまざま「忘れる」ことの効用について書かれています。

「忘れる」ことで得られる・・

具体的には、

続きを読む 外山滋比古先生が説く、忘却のススメ:『忘れるが勝ち! 前向きに生きるためのヒント』読了 →

人類学者/立教大学異文化コミュニケーション学部 奥野克巳教授の『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民』を読了。

昨秋、通信販売で入手した本とともに同封されていたチラシの

封入されていた本書を紹介するチラシ

封入されていた本書を紹介するチラシ

記載内容から興味を持って購入した一冊。

囚われている思い込みからの解放

” 現代日本社会の私たちの周りで進行する諸問題の底の部分には、世界に囚われたかのような思いこみと言っていいほどの前提があるのではないか。

それは、生きていくためには働かなければならないという条件であったり、働くことが目的化して、働くことの中に発生する課題に向き合わなければならないという思いこみであったりす。

また国家という前提があって、所得に応じて税金を払わなければならない仕組みが常識としてあって、困ったことがあれば国家が助けてくれるはずだと考えていたり、

実際に、国家や政府にこうしてくれ、ああしてほしいと願ったりすることなどである。”(p 009)

と本書冒頭「はじめに」で問題提起があり、

” 思いこみような前提がないか極小化されている場所から私自身の思考と行動の自明性を、照らし出してみることはできないだろうか。

そんなところに出かけて行って、人間の根源的なやり方や考え方について考えてみることはできないだろうか。

そういった思いが、つねに私の頭の中にあった。”(p 010)

との仮説から、

” 直観としては、そうした理想に近い社会は、狩猟採集を主生業とする社会にあると思われた。

そのひとつが、熱帯のボルネオ島で、狩猟採集を主生業とするプナンである。

プナンは、ボルネオ島(マレーシア、インドネシア、ブルネイの三つの国から成る)に暮らす、人口約一万人の狩猟採集民あるいは元・狩猟採集民である。”(p 010)

を著者である奥野克巳教授が、一年+断続的にプナンの居住地を訪問し、行動をともにしたことで書き上げられたのが本書。

反省も所有もありがとうもない世界

シェアされている気づきの幾つかを引用すると・・

続きを読む 人類学者 奥野克巳教授が問うた「こうである」が一切ない世界からの学び:『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民』読了 →

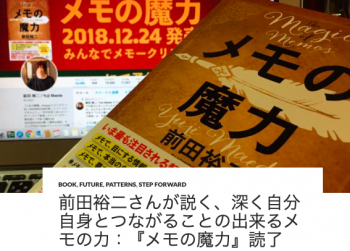

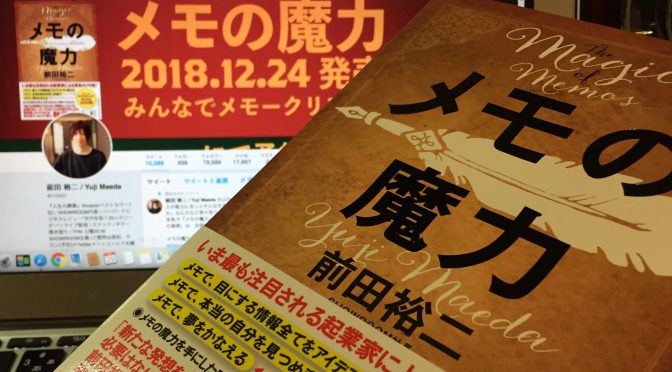

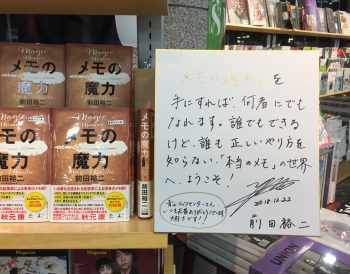

SHOWROOM株式会社代表取締役社長 前田裕二さんの『メモの魔力』を読了。

20:00過ぎ、一日のタスクを終え漫然とTwitter検索していた最中に、本書及びサイン本情報に触れ、

出典:青山ブックセンター本店 Twitter(画像はアカウントにリンク)

出典:青山ブックセンター本店 Twitter(画像はアカウントにリンク)

前田裕二さんのことは、(2018)年初の神田昌典先生の2022講演会👇の中で

<< 2018年1月27日投稿:画像は記事にリンク >> 神田昌典さんが紐解く、未来から潮流を読み「当てにいく人」のための2018年:『2022』全国縦断講演ツアー 参加記

<< 2018年1月27日投稿:画像は記事にリンク >> 神田昌典さんが紐解く、未来から潮流を読み「当てにいく人」のための2018年:『2022』全国縦断講演ツアー 参加記

お名前が上がっていたことを記憶していた程度ながら

(じっとしているべきではないといった)突き動かされるものを感じ、

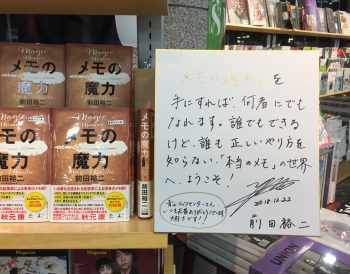

青山フックセンター本店のディスプレイ(*来店時点でストックされていたサイン本は5冊程度)

青山フックセンター本店のディスプレイ(*来店時点でストックされていたサイン本は5冊程度)

閉店間際の青山ブックセンター本店に駆け込んて入手していたもの。

メモを通じて知る自分自身

結論から書くと、直感(に突き動かされたの)は大正解で、タイトルだけ読むと、メモの書き方に関するハウツー本と思いきや

然に非ず!まず、序章で

続きを読む 前田裕二さんが説く、深く自分自身とつながることの出来るメモの力:『メモの魔力』読了 →

「冒険」に出たものだけが、大きな果実を手にすることができる