先週末、中間記↓をアップロードしていた

水道橋博士の『長州力 最後の告白』を読了.-

本を読み始める前は、本の厚みに相応の労力を覚悟していたものの、

書かれてあることへの興味と、文字も比較的大きめに書かれていたこともあり、ペース良く読了に至りました。

格闘技ブームの陰と光

本の後半(第5章〜)に書かれてあったことは、一旦、長州力さんがリングシューズを脱ぐ決意をし、現役生活にピリオドを打った背景であったり、

先週末、中間記↓をアップロードしていた

水道橋博士の『長州力 最後の告白』を読了.-

本を読み始める前は、本の厚みに相応の労力を覚悟していたものの、

書かれてあることへの興味と、文字も比較的大きめに書かれていたこともあり、ペース良く読了に至りました。

本の後半(第5章〜)に書かれてあったことは、一旦、長州力さんがリングシューズを脱ぐ決意をし、現役生活にピリオドを打った背景であったり、

水道橋博士の『長州力の最後の告白』を読み始めて

全6章(別途 長州力x水道橋博士 対談等)あるうちの第4章まで読み終えたので、そこまでのおさらい。

田崎健太さんの渾身作『真説・長州力』があって

「また、長州?」と私自身含め多くの人が思いがちなところ、それは著者の水道橋博士も当初同様で、

本の冒頭に

” 「博士、宝島社から長州力のインタビュー本をつくりませんか?というオファーをいただきました」

今年の春先、マネージャーの「F」がボクに告げた。まず、「なぜ?」と腑に落ちなかった。

なぜなら、長州力の本格的評伝はは『真説・長州力』がすでに3年前に出版されている。

この評伝、ノンフィクション作品に対するボクの評価は著しく高い。”(p2)

とあり、実はオファーの発端は(下掲の対談/動画がトリガーとなっての)長州力さんからのご指名で、企画骨子が

” ボクが一観客として長州になにを聞きたいのか、年表をもとに構成、編集者に語り、それを踏まえて長州力に断片的に聞いて行った。本書は、その証言録だ。”(p8)

となり、発刊に至った一冊。

週プレ大学「長州力 x 高田延彦 今こそプロレスのSOUL(魂)を熱く語れ!!」

興味深かったのは

” 当時はいまのように、脇役を評価するような風潮が一般にはない時代で、聴衆は、鳴り物入りなんだけど、足踏みを繰り返す、うだつが上がらないレスラーの象徴のようだった。”(p17)

という「噛ませ犬」発言前の長州力評に「そういえば、そうだった」と私自身がプロレスに出会った頃の感覚を引っ張り出されたり、

長州力さんが

” 僕やアキラ、高田なんかが新日本を飛び出したっていうのは、結局は会長が「インパクトの粉」を振った結果なんですよ。

そのインパクトの粉というのは、誰にも振られるわけではないし、振られたところでどうするのかは、その選手次第。”(p47)

と発言したことに対し、水道橋博士が、

” 「インパクトの粉」という独自の表現が飛び出したのには痺れた。

余談になるけど、ボクは前田日明の「カッコウの巣」理論を思い出した。前田が猪木のことを、カッコウにたとえて、このように語った。

「猪木さんの毒なしで生きられなくなってしまったレスラーは多い。猪木さんの毒に対する抵抗力の強い人間には、カッコウの巣を産みつける。

カッコウは、モズやホオジロなどのほかの鳥の巣に卵を産む。そして、卵がかえると、カッコウのヒナは、自分の周りの卵をすべて巣の外に落としてしまう。

とんでもない習慣を持った鳥だよね。猪木さんは、カッコウと同じように他人の人格のなかに猪木イズムを産みつける。

成長しながら、その人間個性や感覚を消していくんだ。つまり猪木イズムがカッコウのヒナなんだよ」”(p48)

という件(くだり)に・・

水道橋博士が紐解くプロレス史に、動乱の新日本プロレスを支えた長州力さんの証言が加わり、本書の性格(存在感)を特長づけているように感じています。

後半は

第5章 長州力引退と「大仁田劇場」の結末

第6章 格闘技と「新日本暗黒時代」の長州力

特別収録 長州力 x 水道橋博士 対談「プロレス芸人論」

詳細 長州力完全年表

おわりに 水道橋博士

という構成。

私自身の記憶、解釈があやふやになっている時期への言及で、読んで初めて知ることも少なくなかろうと(楽しみです)、

読了時に改めて、引っ張り出された感情に感覚をまとめたいと思います。

秋元司 国土交通副大臣兼内閣府副大臣兼復興副大臣が代表を務めるKIWAMIプロジェクト研究会での議論内容がまとめられた

『世界から大富豪が訪れる国へ 日本の極みプロジェクト』を読了。

先月末(2018年7月)に開催された↑(本書)刊行記念イベント(トーク&サイン会)の対象書籍として入手していたもの。

一口に「お金持ち」と云っても、上には上がいるもので、本書でターゲットされているのは

” 一般的には、100万ドル以上の投資ができる資産を所有する世帯が富裕層と定義され、さらに富裕層(HNWI/high-net-worth-individual)の中でも、3,000万ドル以上の投資ができる資産を所有する世帯が超富裕層(UHNWI/ultra-HNWI)とされています。”(p23)

と後者で定義されている「超富裕層」。

日本は

” イギリス出身で日本の文化財の専門家であるデービッド・アトキンソン氏は、観光立国に必要な4つの条件を提示しています。

その4条件とは「気候」「自然」「文化」「食事」であり、彼によれば、日本はこれら4条件を満たす世界でも稀有な国だそうです。”(p26)

恵まれた条件を有しながらも、これまで日本で採られてきたインバウンド投資促進策は・・

続きを読む 秋元司 衆議院議員/KIWAMIプロジェクト研究会代表が、提唱する観光先進国実現の道筋:『世界から大富豪が訪れる国へ 日本の極みプロジェクト』読了

先週末「読み始め」

をアップロードした辻一弘さんの『顔に魅せられた人生 特殊メイクから現代アートへ』を読了.-

本全体の印象から書くと、直近ではジャパネットたかた創業者高田明さんの

『伝えることから始めよう』以来の一年に一冊といったレベルの満足度。

内容の方は、まず、辻一弘さんの人生を決め、タイトルにも込められた「顔」に関して、

” 顔が持つ表面的な奥行きが好きだ。人の顔には表面があり、形があって、そこに感情がつき、その中に考えがあって、真ん中に魂がある。それが表面にどう伝わっているのかを見るのが楽しい。”(p209)

と言及。そして

続きを読む 辻一弘さんが、アカデミー賞を受賞するまでの軌跡、貫かれた信条:『顔に魅せられた人生 特殊メイクから現代アートへ』読了

映画『ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男』で、

映画『ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男』予告編

日本人初のメイクアップ&ヘアスタイリング部門でアカデミー賞を受賞した

辻一弘さんの著書『顔に魅せられた人生 特殊メイクから現代アート』へで、全8章あるうちの最初の第1章を読み終えたので、そこまでのおさらい。

辻一弘さんはアカデミー賞 受賞直後のインタビューや、過去にオンエアされた番組(の再放送)で、

哲学を持った生き方にアンテナが立ち、本作の出版を知り、飛びついた次第。

本はまず「プロローグ」に始まり、

続きを読む 辻一弘さんが、アカデミー賞を受賞するまでの軌跡、貫かれた信条:『顔に魅せられた人生 特殊メイクから現代アートへ』読み始め

南海キャンディーズの山ちゃんこと、山里亮太さんの『天才はあきらめた』を読了。

これまで名前(存在)は認知していたものの、ネタを見ていたり、出演をフォローしていた経緯はないながら

たまたま全然別の情報をインターネットで検索していた際に、同書の紹介が飛び込んできて・・

数日と経たない状態で、

立ち寄った書店でサイン本を見つけたという流れから「読んでみようかな」と手に取った一冊。

従前、2006年に『天才になりたい』として上肢されていた著書が、(『天才はあきらめた』に)改題され、大幅に加筆、修正されたもの。

” 天才はあきらめた。だけど、その瞬間、醜い感情は一気に自分の味方になった。

その感情を燃料に変換させるワザを使うことで、努力というしんどい行動が簡単にできるようになったから。”(p3)

と、本書の冒頭「はじめに」で心情の変化について説明があり、

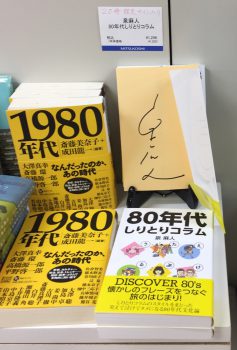

泉麻人さんの『80年代しりとりコラム』を読み始めて

全60回あるうちの20回までを読み終えたので、そこまでのおさらい。

手元の書籍は、先日、トークショー目当てで行った日本橋三越本店での『熱く、元気なあの時代 1980年代展』の

出口を出た先で展開されていた物販コーナー内で、20部限定で販売されていたうちの一冊。

足を運んだ当日は購入の決心つかなかったものの、翌日になり「これは、やっぱり」と、本だけ買いに会場に向かい購入 ^^

2015年1月出版。本を開いたところの「はじめに」で

” もう7、8年前になりますが、とある雑誌から80年代テーマのコラム連載のオファーがきたとき、ふと思い浮かんだのが「しりとり」というスタイル。

以前、中島らもさんのしりとり形式のエッセーを読んだことがありますが、80年代しばりでできないだろうか?

・・中略・・

ってことで、本書のような構成の連載コラムが始まりました。”(p2-3/括弧書き省略)

という出版背景のもと、