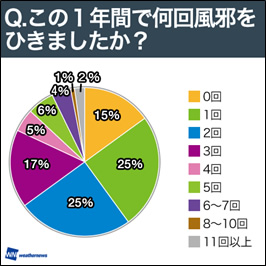

人は1年に何回風邪を引く?

不覚にも、風邪っぴき。周囲の状況なんかで、もっと引きそうな頃合いもあったというのに・・。人は1年にどれくらい風邪を引くのか調べてみたら・・

「日本の風邪事情」なるサイトに出くわし

何と2回未満が65%を占めるという。ホント?!個人では3、4回は引いている感じで、周囲の状況もそんな低いようには思えませぬが。

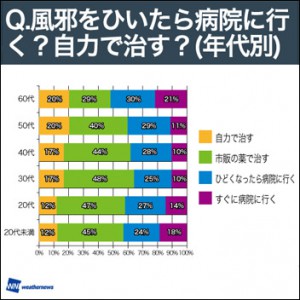

風邪を引いたら、どうして直す?

高校生なんて若かりし頃は、風邪を引いた時はスポーツクラブのプールで泳いで~サウナに入って、即効力ある対処法でしたが、そもそも体力の違いであったり

好きな事に向ける時間が多かったり(=気持ちに張りが出やすい)、といった背景もありますかね。

昔、、お医者さんの場合、「薬飲んで、寝ている」といった話しを耳にした事があり、同サイトを見る限り、45%前後は薬の力に頼る状況と。60代が30%弱と低いのは、何でだろ・・

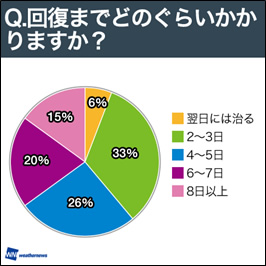

風邪は何日で治る?!

そんな自分は、昼、夜と漢方薬を服用して、早めに帰宅して仮眠を取ってという初日の応急処置。齢を重ねると、風邪が治すのに要する日数に関心が行きますが・・

5日以内で59%。「(自分の場合)もっとかかちゃってるよなぁ・・」 松田聖子さんであったと思いますが、風邪薬のTVCMで「引きはじめが直し時」と言われていた事が

妙に耳に残っており、本日のブログはこの辺りで。皆さん、月並みですが手洗いに、うがいで引く前の未然の予防を~