先日、中間記をアップロードした

<< 2018年4月9日投稿:画像は記事にリンク >> 荻原浩さんがユーモアを交えて綴った、野菜づくりと小説家としての日常:『極小農園日記』中間記

<< 2018年4月9日投稿:画像は記事にリンク >> 荻原浩さんがユーモアを交えて綴った、野菜づくりと小説家としての日常:『極小農園日記』中間記

荻原浩さんの初エッセイ集『極小農園日記』を読了。

小説界の日常がユーモラスに

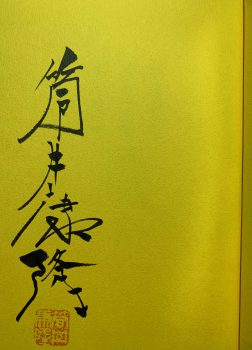

本書の存在を知り、サイン本であったもののタイトルに本の厚み(=296ページ)に及び腰となっていたものの

実際、読み進めてみると、タイトルに直結する家庭菜園、野菜づくりは 1章 極小農園日記 Part 1 <秋冬編> & 4章 極小農園日記 <春夏編> の2章で、

他は 2章 極狭旅ノートは新幹線車内サービス誌『トランヴェール』で『いまどこを走っている?』と題された2013年4月から2015年3月までの連載、

3章 『極私的日常スケッチ』は、雑誌、新聞に載せられた単発物や短期連載からのセレクション。

私と同じく阪神タイガースファンであるとの述懐に親近感を抱いたり、「あとがき」で

” あらためて読み返すと、けっこうあちこちで怒っていますね。”(p295-296)

と毒づく日常であったり(笑)

その中でも最も印象的であったのは。初小説にチャレンジされた時の経緯、心情を綴られた「小説に参戦」(p193-201)で、

” 過去のものになっていた泊まりこみを生活を再開した。締め切り近くの数週間は、一日おきに徹夜をした。

攣りそうな手にサロンパスを貼り、コーヒーの飲み過ぎで何度もトイレでゲロを吐いた。

忙しいことに慣れていたはずだったが、書くことがあれほど苦しかったのは、初めてだ。

だけどなぜか充実していた。ランナーズ・ハイならぬライターズ・ハイだったのかもしれない。

いま思えばビギナーズ・ラック(註:オロロ畑でつかまえて)としか言いようがないのだが、この処女作で賞を取ることができ、本も出版された。

一回でやめるつもりだったのに、その後八年、書き続けて、いつの間にか専業になった。”(p200-201)

抜粋であるため、前後をお読み頂ければ、より深い感慨に浸れると思いますが、

プロの小説家が誕生する一大決心といったライフストーリーも感じることが出来、本の厚みに伴う読み応えも得られました。

「書く」日常の舞台裏から伝わるお人がら

全編ではユーモア土台の野菜づくりとの格闘の模様、2〜3章では小説家の日常に、荻原浩さんの人がらに触れた感覚も得られて、

「書く」ことに興味を持っている人間として、良き出会いを実感できた一冊でした ^^