養老孟司先生の『死の壁』を読了。

本書を入手していたのは『バカの壁』の次であったものの、テーマの興味から『超バカの壁』『自分の壁』を先行。

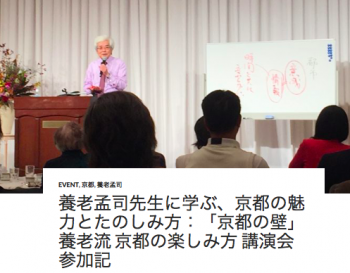

養老孟司先生の講演会↓で京都へ向かう行き帰りで、

ほぼ読了させ、さほど予想していたまでの重たさはなく、結論的なところでは・・

養老孟司講演会「京都の壁」養老流 京都のたのしみ方、と題された講演を拝聴しに、一路京都へ

夏に参加した養老孟司先生のトークショーが面白く、その時、1時間くらいであったと思いますが、

「もっと聞きたい」との余韻を引きずり、ネット検索で本講演にたどり着いていたという経緯。

今回の講演時間は90分。京都まで足を運んでいる分、俄然、期待値高まる状態で臨んだ講演・・

前々回、読み始め記↓を上げた

養老孟司先生の『超バカの壁』を読了.-

「あとがき」を含め、全190ページ、全12章で、やや冗長と感じるところもありましたが、

1章あたり単純計算16ページ弱と読みやすく、快調なペースで読了に至りました。

何もこのことは本書に限ったことではなく、読みやすさということでは、他の養老孟司先生の著書についても同様のことが言えるであろうと感じています。

夏の講演の際、少子化についての紐解きがありましたが・・

先日、養老孟司先生の『バカの壁』を読了↓した

次は『超バカの壁』でしょうと、

週末からパラパラとページをめくり始め、12項目あるうちの最初の「若者の問題」を読み終えたので、ぺろっとおさらい。

「まえがき」に、

養老孟司先生と云えば、↓

を上げる人は多いでしょうと、先月に参加した講演会が印象的で、

ちょっと著作に触れてみようということで、『京都の壁』に続いては

「代表作の『バカの壁』でしょう」と。

移動時間も長めにあった関係で、読み始めから読了に至るまで1.5日といったスピードで、興味深い記述が点在していました。

結論的なところは・・

” オーストラリアの英語にふれたとき、人間はどこでも同じだと思ったことがあります。

オーストラリア英語は発音が違うでしょう。とても変わった発音です。英語だけれど、「A」を「ア」ではなく、「アイ」と発音する。

またそれを頑なに直さないのです。I come here today が、 アイ・カム・ヒア・トゥダイ に聞こえるので、「今日、ここに来ました」が、I come here to die つまり、「死ぬためにここに来ました」になってしまいます(笑)。

それではラジオはどうかといえば、クイーンズ・イングリッシュ。米語ではなく、きちんとした英語です。

・・中略・・

なぜかと言うと、オーストラリアはもともと流刑地だったところです。刑務所と同じで、先に入っている人が偉い。牢名主っているでしょう?(笑)。

後から来た人を差別するのです。その典型が言葉です。後になるほど言葉は通じなくなってきますから。”(出典『京都の壁』p35-36)

養老孟司先生の『京都の壁』を読了。

先日参加したトークイベントに参加する際、

トーク後に開催されるサイン会用に購入した一冊でしたが、

京都から帰ってきて程なくという巡り合わせで、読むにいいタイミングでした。

内容は、鎌倉生まれの鎌倉育ちでいらっしゃる養老孟司先生が、

” 京都以外の出身者から見た京都論というのは、視点が変わっておもしろいかもしれない。そんなわけでこの本の執筆をお引き受けすることにしました。”(p3)

という視点から、