ノンフィクションライター 長谷川晶一さんが、西武ライオンズとヤクルトスワローズが激突した1992年と1993年の日本シリーズに迫った『詰むや、詰まざるや 森・西武 vs 野村ヤクルトの2年間』を読了。

結果は記憶していて面白かったことも覚えていたものの、どう面白かったは四半世紀以上の時の経過もあり、すっかり失念していましたが、

先月(2020年11月)末に開催された刊行記念トークショーで

断片的な記憶が呼び起こされ、

更に本書を読み進めるにしたがって

” 野村は思う。(石井に代打を送ってくれ・・・)

森は思う。(石井に代打は送れない・・・)

野村にとって、石井が降板しさえすれば代打は誰でもよかった。

しかし、森は動かない。森にとって、ここはどうしても同点に追いつきたい場面だった。”(p151)

「あ、あったなー」と詳細を思い出していき、30年近く前の日本シリーズの模様を改めて楽しめたように。

雪辱の機会に、伏線あり

興味深かったのは、ヤクルトスワローズ側に立つと、

” こうして、世紀のバックホームは誕生した。前年の第七戦で石井丈裕の打球をグラブに当てて落として悔しい思いをした。

しかし、その一年後には球史に残るバックホームで日本一を大きく手繰り寄せる活躍を見せた。”(p359)

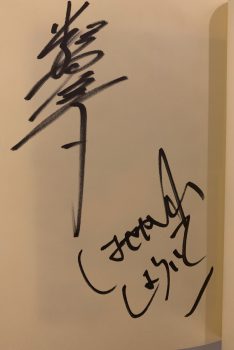

上記、刊行記念トークイベントで頂戴した新谷博さんと長谷川晶一さんのサイン

或いは

” 絶好のチャンスを潰してしまったヤクルトは延長の末に西武に敗れた。力投する岡林洋一をむざむざと見殺しにしてしまっていた。

得点は2対1。わずか1点の差でヤクルトは涙を呑んだ。

あの悔しさがあるからこそ、キャンプ初日から激しい走塁練習を行ったのだ。野村はことあるごとに「去年の悔しさを忘れるな」と口にしていた。

・・中略・・

そうして、ついに雌雄を決する第七戦が再び訪れた。

まさに、この場面こそ「あの走塁」を試みるべき絶好のタイミングではないのか?”(p296)

と、決定機のことごとくが1992年の伏線にあって、1993年と裏表の構図になっていることが、本書を通じてよく理解出来ました。

当事者たちが振り返った激闘

本書が書き上げられるに至って、のべ50人以上に及ぶ取材が行われ、

” 「お互い手の内を知り尽くした者同士が監督となって死力を尽くして戦ったのがあの二年間の日本シリーズだったよね。

もう、そろそろ手を打ってくるだろう と思っているのに、「相手はまったく動こうとしない。

あるいは、ここは動かないだろう と思っているところで策を講じてくる。

この作戦にはどんな意味があるんだろう?、そんなことばかりを考えてベンチに座っていましたね。

私は現役時代も、コーチ、監督時代も何度も何度も日本シリーズを経験しているけど、あれだけ緊張し、疲れ果て、しびれたシリーズはなかったな」”(p375-376)

という(当時)森祇晶監督の証言など、野球史の資料的価値高い一冊でもあろうかと思います。