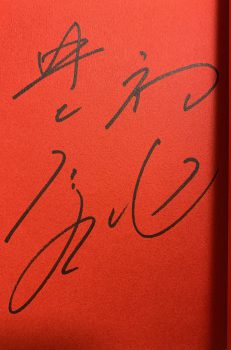

先の東京オリンピックの柔道の戦績に井上康生監督の手腕に注目が集まっていた折、サイン本入手機会を捉え手元に引き寄せていたもの。

ロンドンでの屈辱からリオでの復活まで

本書は、師と慕う山下泰裕さんから

“「康生、おまえはロンドン五輪で屈辱を経験し、今の強化現場をよく知っている。日本代表を立て直したいという情熱も人一倍持っているんだろう?だったらやりなさい。”(p30)

と背中を押され、ロンドン五輪男子代表 史上初金メダルゼロという屈辱から、捲土重来を期したリオ五輪では金メダル2つを含む全階級でメダル獲得までに取り組んだこと中心に書かれています。

具体的には

” 人間は最悪の事態への準備が不足しがちです。なぜでしょうか?

それは、「根拠のない楽観」が引き起こすことだと私は考えています。

人は、起きてほしくない事態は、なるべくなら想像したくありません。苦手なことや、うまくいかないことを想像するのは苦しいし、楽しくないからです。

そのうち、どこからともなく過信を引っ張り出し、「自分ならきっとうまくいく」と都合よく考えてしまうのです。”(p64-65)

という世界の頂点に立つべく「最悪の想定」を深ぼりしていく心がけに、実際、稽古の場では

” ・自分が苦手な(タイプの)選手と組む。

・自分お苦手な状態をあえて作り、相手にあえて技に入らせ、そこから思いきって勝負する。

・相手の有利な状況をあえて作り、どのように対応できるかを試す。”(p262)

といった指示を各選手に手渡し国際合宿に取り組んでいたそうな。

また、柔道の競技性も

” 世界中、人のいるところには必ずと言っていいほど格闘技や武術が存在します。それらは、いずれも土地柄・お国柄が反映されていてそれぞれに特徴的です。

柔道の世界では近年、各国のナショナルチームがこれらを取り入れた強化を加速度的に進めているのです。”(p111)

と進化、変貌を遂げており、

井上康生監督は

” どんなこともそうですが、「伝統を守ることだけ」に専心しているのでは待っているのは滅びの道です。

日本が絶対に避けなければいけないのは、「外国の柔道なんて本当の柔道じゃない」「海外の柔道は研究の必要なんてない」、果ては「日本の柔道がすべてだ」といった内向きの姿勢を持つことです。”(p115-116)

と低迷の原因は内向きであったことと見極め、果敢に世界に目を向けていった取り組みなど、リオ五輪以降の柔道王国復権とも感じられた内幕を大いに学ぶことが出来ました。

勝敗の向こう側

最後、印象的であったのはメダリストの自意識について書かれた箇所で、

” いつも理想として浮かぶのが、1964年東京五輪の無差別級決勝でアントン・ヘーシンク(オランダ)に敗れ、銀メダリストとなった神永明夫先生です。

当時は無差別級こそ柔道という考えがあり、柔道創始国の日本にとっては何がなんでも勝たなければいけない階級とされていました。

最終日の無差別級までの3階級で日本は全員金メダルを獲得。会場となった日本武道館には異様な空気が充満していたそうです。

ですから、神永先生の敗戦には日本中が失意に沈み、うちひしがれ、「日本柔道の敗北」とたいへんな批判が寄せられたそうです。・・中略・・

ところがこの試合翌日の朝、神永先生の勤務先の同僚が出社すると、神永先生は、すでにデスクにつき、何事もなかったように淡々と仕事を始めておられたそうです。”(p291-292)

というエピソードの紹介に、勝負を突き抜けた奥深さ=人間性を感じ、読後深く印象に刻まれた心の在りようで、本書の満足感をより高めてくれました。