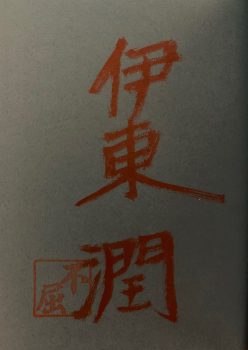

作家 伊東潤さんが、終戦直後の沖縄を描いた『琉球警察』を読了。

三度、(伊東潤さんの)サイン本入手機会を得て

手元に引き寄せていた著書。

戦後沖縄の精神的支柱

本書は、戦後、米軍の管理下に置かれた沖縄で、奄美諸島出身で琉球警察に採用された主人公(東貞吉)が、

” 「これからの警察は諜報活動、すなわち敵対する勢力の情報を収集する能力が必要になる。とくにここではな」”(p93)

と、共産主義諸国から太平洋を守る戦略的要衝に位置付けられた沖縄で、時代の要請に応える形で沖縄初の公安警察官として着任。

“「われわれは戦争に負けた。だからといって『負けたんだから仕方がない』と言っていたらだめだ。戦争をしたのは東京の政府であり、沖縄人ではない。われわれは勝手に巻き込まれ、故郷の地を戦場にされた。

それがようやく終わったのも束の間、沖縄だけがすべてを奪われた。そんな理不尽なことなどあってたまるか。われわれは戦争に負けて親兄弟を殺された上、土地まで奪われたんだ。これでは戦争で死んでいった者たちも浮かばれない。”(p166)

といった主張を声高にし戦後沖縄の精神的支柱であった瀬長亀次郎さんの行動を

” 返還運動が暴徒化しないように取り締まるのが警察の役目だ。米軍の資産を焼き打ちするなどして市民が暴徒化すれば、USCARの思うつぼだ。やつらは治安部隊を出動させ、市民を弾圧するだろう。

そうなる前に返還運動の過熱を抑えるのが、われら警察の役目だ。その結果、われらは皆から後ろ指を指されるかもしれない。それでも堪えねばならん。それが警察官だ」”(p139)

との職責に沿い監視の目を光らせつつ、次第に叫ばれる主張、思いに共鳴し葛藤を抱えながら、

そこに内情を探るべく瀬長亀次郎さんに心酔する学生に、跋扈していた米軍らの思惑が絡み、次第に心の振れ幅が拡大・・

事態を揺るがす不可解な殺人事件が起こり、微妙に保たれていた均衡が失われ、物語のクライマックス(エンディング)に導かれていきます。

熱い生きざま交差する物語

『琉球警察』で伊東潤さんの著書三冊目となりますが、今回も読前の期待に沿う

熱い生きざまに身を委ねた者たちが繰り広げるストーリーに早々に惹き込まれ、快調に全432頁の最終頁まで導かれていきました。

報道番組等で、しばし沖縄の方々の烈しい感情に触れていましたが、その原体験を見せつけられた思いを読中強く抱いた読書となりました。