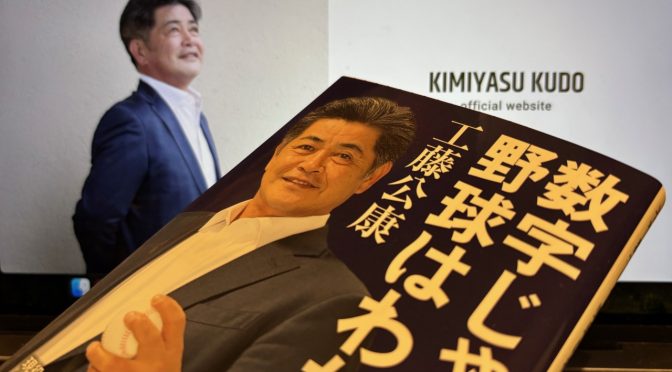

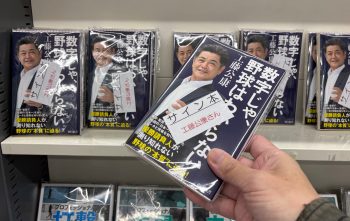

現役選手は西武ライオンズ(現 埼玉西武ライオンズ)を振出しに四球団、監督として福岡ソフトバンクホークスで幾度も日本一を含め数々の記録を残された工藤公康さんの『数字じゃ、野球はわからない』を読了。

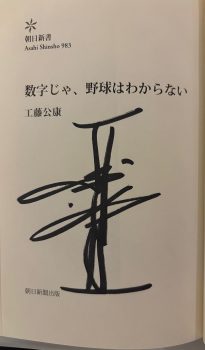

書店にふら〜っと立ち寄った際、サイン本を見つけ

即反応していた経緯。

この本は

” 当たり前の話だが、野球の主役はあくまでも「今、ここでプレーしている人間」だ。そうである以上、野球のことは「数字」だけではわからない。だからこそ野球は面白い。

もちろん、チームが試合に勝つために、選手が成長するためにデータは重要である。しかし、より重要なのは「そのデータをどう活用するか」という、やはり人間の思考と行動のほうだろう。

本書では、そんな数字には表れない野球の面白さ、あるいは奥深さについて、今と昔の野球を比較しながら、思いつくままに私の野球観を記した。また、「今の科学的な野球が正しくて、昔の根性論的な野球は間違っていた」と思われがちな風潮、ある意味、短絡的な野球の見方に対する違和感も執筆の動機の一つになっている。”(p6)

といった思いから上梓された著書。

第1章 野球は進化している

第2章 NPBはMLBを超えられる!

第3章 古くて新しい「配球」の基本

第4章 今、求められている監督・コーチ像とは?

第5章 培われた「プロ」としての野球観

の章立てに沿い、

” 要するに、打者は、投手がどういう攻め方をしてくるかによって、それに対応するために打ち方を変える。それで打たれるようになってきたら、今度は投手がそれに対応して攻め方を変える。それで抑えられるようになってきたら、今度は打者が変える。それで今度は投手が・・・と、その繰り返しだ。”(p19)

という野球が進化を遂げてきた根源に、

” こうした選手の成績に関するデータは、主として、いわゆるチーム編成において必要な選手を判断する際や球団が選手の年俸を提示する際に使われる。私は監督時代、OPSやwOBA(得点貢献率)、四球率、出塁率を、打順を決めるときの参考にしていた。”(p28)

に、

” ただし、トラックマンのデータは試合の翌日にならないと出てこない。試合中は、投手コーチと相談しながら投手交代のタイミングを判断する。その判断が正しかったかどうか、翌日に出てくるデータを見ることで、選手の調子の落ち具合がわかる。つまり「交代はあのタイミングで合っていた」「まだそんなに体の軸が崩れていないから、もう少しいけた」などと、いわば答え合わせができるわけだ。”(p142)

等、データの現場での入り込み/使われように、

” エラーした本人が一番落ち込んでいる。それなのにわざわざ監督やコーチが怒鳴るのは、選手に責任を被せているようにも感じる。自分たちが起用した選手がうまく動けないのは、最終的には自分たちの責任だ。”(p176)

なるほどと感じさせられた現場/指導者の在り方論に、

” 過去の経験や学びの中には、科学的に否定されたものだけではなく、「やっぱりそうだったのか」と、その正しさが証明されたものもたくさんある。”(p219)

と野球が進化の過程であることが読み取れる記述あり、選手としても監督としてもNPBで傑出したキャリアを築かれた工藤公康さんだけに書かれてあることの一つ一つが説得力を持って伝わってきました。

野球今昔及び最前線

(上記)引用したOPS、wOBA、トラックマンに、際どい判定時のお馴染みとなったビデオ判定等々、適宜知識をアップデートしていかないと乗り遅れを実感されられる昨今の野球事情に、

時代移えど変わらぬ重要事に、野球の本質に楽しみ方をさまざま示唆して頂けたことを感じられた著書でした。