連日、表参道に行って、神田昌典さんの「ビジネスプロトタイピング講座」に参加。

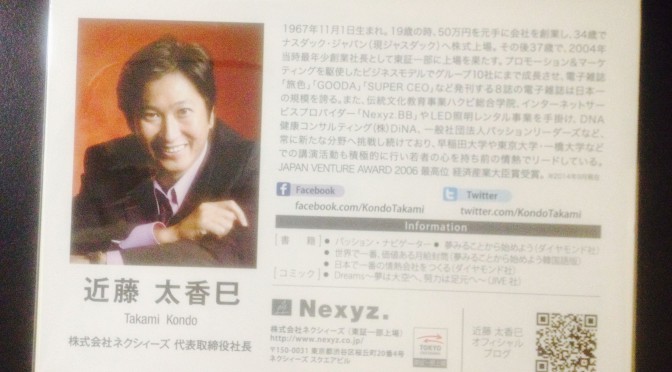

>> 近藤太香巳さんが教えてくれた今、小さな事で活躍している事の大切さ:神田昌典ビスネスプロトタイピング講座 その弐 <<

今までの2回は2時間+α(懇親会等)でしたが、今回は11:00〜18:00過ぎまでの長丁場。

神田さんの講演は「いまのビジネスは世界を挑発するモデルをつくれ!」と題され、最も楽しみな日でありました。

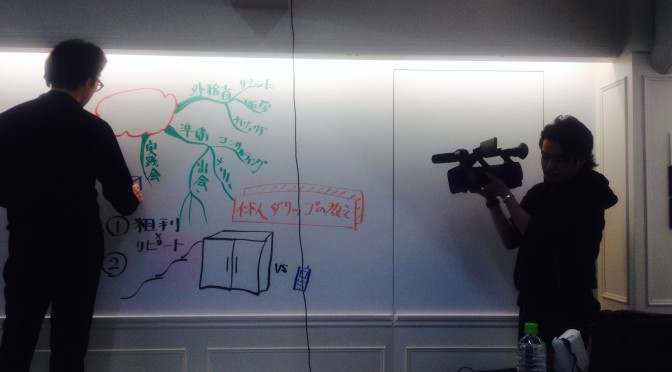

自ずと家を出る時間が早まり、開場時刻を若干過ぎた頃にACTION CENTERに到着すれば、神田さんが板書に没頭されている最中。

最前列で空いた場所を目指せば、神田さん目と目が合い、自然な流れ挨拶を済ませ、着席。

考えるより、動き出す事

前日の近藤太香巳社長の「情報が多いと動けなる」の引用から始まり

プールで泳ぎ方を覚える際、いくら泳ぎの手順を覚えても水の中に入って泳いでみない事にははじまらないのは、起業についても一緒だと。

ここから話しは一気に、神田さんの学生時代にワープして、上智大学の頃「社会に出て何をすれば良いのか」分からない状態で、

外国に行かせてくれるとの理由から、半年間、図書館にこもって外務省試験の勉強をして、3年生の時に合格。

但し、入省後に外交の役割を論文で求められ、「意義なし」と回答して不合格とされたり、通訳の試験は話しにならない点数で不合格にされたり等、

一見、上智大学→外務省と輝かしいキャリアと思っていましたが、モラトリアム世代と称された将来、何をやっていいのか分からない状況での苦悩が聞け、イメージとのギャップがありました。

知識との出逢い、人からの教え

もともと外国に行かせてくれるとの動機で入省していた事と、周りで上級職で合格された方の仕事を見ていて

長く勤務される意思はなく、アメリカでMBAを取るなどして、民間の世界へ。

役人上がりで、営業等の経験はないことから転職に苦戦したり、早々にリストラの危機に直面したり。

海外の家電メーカーで苦労して販売した冷蔵庫の利益と、ふと事務所に飛び込んで来た無料で配られるとの携帯電話のキックバックの値段が同程度である事や

出張中に視界に飛び込んで来たダイレクトマーケティング、マインドマップ、フォトリーディングとの出会いに衝撃があり

「自分の人生を築く出逢いは、一瞬のように築かれる事」を認識。

その中でも、ダイレクトマーケティングの自分から営業を仕掛けるスタイルではなく、(自分の)商品が欲しいと思わせる人を集める手法、視点の切り替えは大きな出会いとなる事に。

そこで得られた知識を、勤務先にバレない形で小予算で実験を開始。1台も売れないなどの試みがあったものの、失敗の度に新しい出会いがあった。

知識との出会いを学びに止めず、実践に移されたところに、神田昌典ブランドの始まりが垣間見えました。

この段階で神田さんが学ばれた事に、「知識を見付ける前に動き出す」、インド人同僚からの「(理屈はいいんだ)キャッシュフローを作れ」との教えが胸に刻まれた。

具体的には今日の1万円を翌日10,100円にする感覚。キャッシュが入っても、ロゴを作ったり、名刺を作ったりする事にお金を回してはいけない。

起業とは、少しでも自分の器にお金が入ってくる場所、仕組みを作る事。

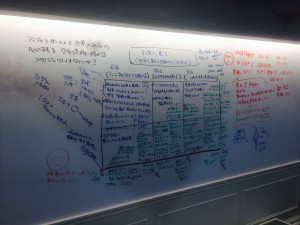

「粗利 x リピート」の絶対性

ここから、ビジネスの本質への切れ込みがあり、

「粗利 x リピート」の公式がとても大事で、殆どの起業家が失敗するのは粗利が低過ぎる。多くの人は仕入れると粗利を30%程度するが、最低でも60〜70%、本来は80〜90%は欲しい。

・粗利はどれ位取れるか?

・リピートするのか?

この二つの問い掛けは、とても大切。これを踏まえ1,000人の顧客がいれば、大概のビジネスは回るとの事。

起業家を感じ、感覚を馴染ませる

また、起業をする上で大事な事は、実際に起業をしている人と一緒にいる事。

神田さん流の表現では、起業してヘラヘラしている人を回りにおいて、セルフイメージを上げる。(笑)こんな事でも起業出来るんだといった感覚。

例えば観光バスの中古車販売のサイトを作ったりなど、手段は様々。

起業のために上る「3つのハシゴ」、起業の本質

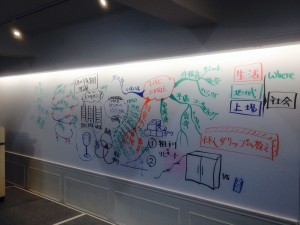

起業には3つのプロセスがあり、まず「生活」するため。次に「地域」のため、そして「上場」。

地域、上場は社会性を帯びますが「上場」に関してはメリット、デメリットが様々存在するため、選択的となる。

ステージも「EGO(欲)」「SOUL(内面の充実)」「SELF(自分自身)」と3つに分かれ、男性は「EGO」から入る事が多く、女性は「SOUL」、40代から入る事が多い。

ここに今回のポイントがあって、始められるなら「SELF」から。

この事が分かっていれば、楽。その他、起業に関するインフラ的な機能は、無料(若しくはそれに近い状態)で備わっている。

人を集めようとすれば、分単位で優秀な人材を探すサービスは提供されているし

お金を集めると、それに見合う人が集まって来る。

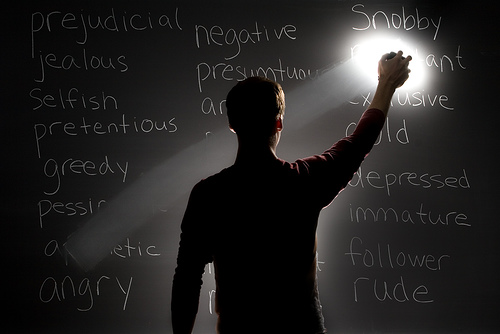

その上でダークサイドに落ちない信用を身につけている事が大事。

起業とは、つまり自分自身が何者であるかを見付け出す事。

真横で神田さんを体感

と、このような内容で神田さんのパートで2時間20分程度。午後は神田さんの全能思考ことフューチャーマッピングで

ライヴ講義参加者24名で共通したビジネスモデルを作ろうとの試み。実際、自分が発言した内容が板書されると俄然、当事者意識が高まりました。

で、この後、懇親会。約20名の参加者に神田さんが含まれ、左横のポジションをがっちりキープ(笑)

「多くの人はお金は努力しないと稼げないと思い込んでいるが、神田さん曰くお金は想像の産物に過ぎない」と。

であるとか、神田さんが捉える中国でのビジネスの仕方(/日本国内で稼ぐ事は至難な時代)など、この場で3時間。

自分の日常を切り離す、感覚を書き換えていくには絶好の場であったと言えますが、(神田さん/成功者の真横で3時間)よく頑張りました(笑)

いつもはどんなに疲れても、ブログ書く気力は残っているものですが、金曜、土曜は帰宅するなり、寝落ちしてしまう感じで、自分にとって、雲の上の世界を間近で体感する尊き2日間の通過点でありました。