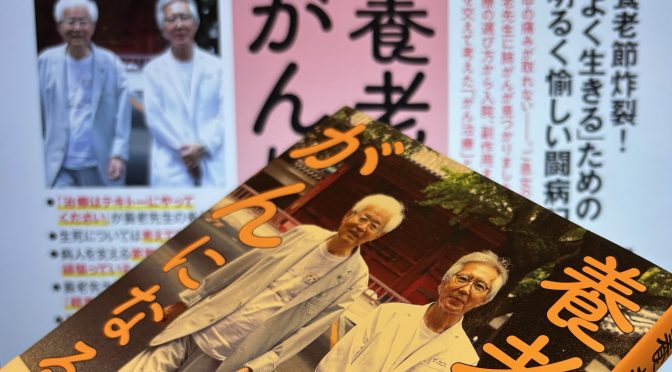

養老孟司先生と中川恵一東京大学大学院医学系研究科特任教授の共著『養老先生、がんになる』を読了。

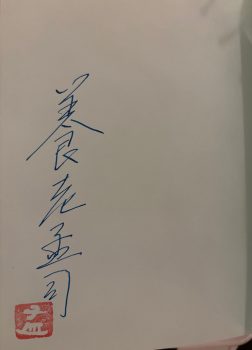

サイン本入荷情報にタイミング良くアクセスし

入手していた著書。

本書は「はじめに」を執筆された中川恵一先生によると

” がんの治療には時間がかかります。本書では4月末に肺がんが発見されてから、抗がん剤の途中までの3ヵ月ほどを取材し、私と養老先生の2人で、その間にどんなことがあったのかをまとめました。”(p4)

というもの。

序章 父 養老孟司ががんになった 養老暁花

第1章 養老先生、肺がんになる 養老孟司

第2章 養老先生、抗がん剤治療を受ける 中川恵一

第3章 抗がん剤をしながら念願の虫展開催 養老孟司

第4章 養老先生の放射線治療の前に 中川恵一

第5章 東大病院は患者にやさしい病院に変わってきた 養老孟司 x 中川恵一

の章立てに沿って、

” 今回の父の体の異変に、最初に気付いたのは私です。この本の共著者である中川恵一先生から、そのことをくわしく語れるのは私だけだと言われ、お話しすることになりました。”(p15)

と鍼灸師の免許を持たれている養老先生のご子息の養老暁花さんが

” 2023年の秋頃から痛みが肩だけではなく背中全体に広がってきたのです。”(p16)

という家庭内から中川恵一先生にバトンが託されるところから

” 養老先生も小細胞肺がんであることを特定して、抗がん剤治療を終えるまでに約4ヵ月を要しています。

その後は、3週間の放射腺治療が始まります。その後は、養老先生が受け入れるのであれば、予防的全脳照射を行うかもしれません。

付記

肺への放射腺治療を始める前に、養老先生から予防的全脳照射はやらないというお返事をいただきました。『唯脳論』などの著作もある養老先生にとって、脳はとても大事な臓器であるようです。

全脳照射をやらない代わりに、定期的に脳のMRIを撮って、転移の有無を確認する検査を行なっていきます。”(p176-177)

というところまで。

引用のとおり、本編は養老先生の病状によってどのような意思疎通が図られたか、処置が行われたかが軸に進行していきますが、

読みどころとしては、

” 精神科医、キューブラー・ロスの「死の受容モデル」というものがあります。余命があまり残されていない事実を告げられると、人は①否認→②怒り→③取引(神仏などにすがり、死を遅らせてほしいと願う段階)→④抑うつ→⑤受容の5段階のプロセスを経るというものです。”(p79-80)

という覚悟を強いられる状況を迎えた際の心が辿る軌跡に、

” がんは自分の細胞が変異したものです。いわば自分の一部。ですから、自分の体の中に悪い要素ができたというよりも、自分の子どもが悪さをしているような感じがします。

よく、がんになった人が、「がんと戦う」と言いますが、自分を敵にしてもしょうがありません。せいぜい、暴れるのもほどほどに、と思うくらいでしょうか。”(p108)

に、

” 現在、がんと診断されると、サラリーマンの3人に1人が離職するというデータがあります。治療のために仕事をやめなければならないとしたら、収入が断たれてしまう人もいるでしょう。

治療しながら仕事を続けることは理論的には可能です。たとえば、抗がん剤治療があるなら、そのときだけ会社を休めばよいわけです。”(p142-143)

といった癌について心得ておくべきことは知識が更な分、本書で知ることが多々。

耳を澄ますべき体の声

特に、

” 学生の頃、東大医学部で教授から、何か軽い症状があったとき、1週間様子を見て、症状が消えなかったり、悪化しているときには、病院へ行くべきだということを教わりました。

1週間たっても消えない症状や、だんだん悪化していく症状のことを、僕は「体の声」と呼んでいて、自分が病院に行くかどうか迷ったときは、この声に従うことにしています。”(p30-31)

の件は、とかく通院を回避したくなる傾向を持つ我が身としては肝に銘じようと感じさせられる内容でした。