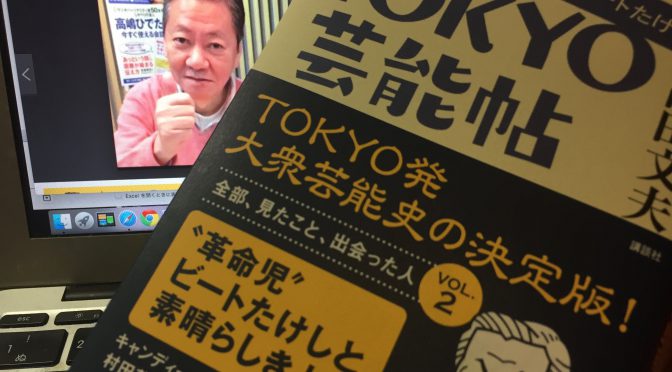

放送作家、にとどまらず表舞台での活躍も顕著な高田文夫さんの新刊『TOKYO芸能帖 1981年のビートたけし』を読了。

残念ながら八重洲ブックセンターで開催された(本書の)刊行記念トークショーへは足を運べなかったものの

しっかりサイン本は入手 ^^

なお、本書は『誰も書けなかった「笑芸論」』の続編にあたるという位置づけ。

出版の経緯は昨年(2016年)を例にすると・・ 永六輔さん、大橋巨泉さんといった高田文夫さんの憧れの対象であった方々や

遡れば盟友の景山民夫さんに、大学(日本大学藝術学部)の後輩の森田芳光さんに、高田文夫さんの知己であった方々が亡くなられていく中で、

” 彼らが残してくれたエンターテインメントを、生きる楽しさを、生き残った分、私もたけしもさまざまなかたちでまだまだ伝えなければいけないのだろう。”(p11-12)*註:たけし=ビートたけし

という使命感もあり、書き上げられた一冊。類書と一線を画すのは・・

” 何よりこの「芸能帖」の強みは、私が実際に深く関わり、おっちょこちょいにも首を突っ込んだ体験的な話ばかりを書き記していることである。”(p158)

「放送作家」の矜持

全部で18章に及ぶ構成で、

” 渋谷で生まれ世田谷に育ち、西新宿で忙しくしていた私ですが、思い起こせば、仕事といい、暮らしといい、すべて今の有楽町線でつながっているということです。”(p121)

という経緯から、有楽町沿線でまとめられた「第9章 有楽町線で逢いましょう」など、独特の切り口が興味深いものあれば、

個別で印象的であったところの一部を抜き出すと・・

” 放送作家というのは、書いて面白く、出演してもっと面白い人のことなのだということ。

作詞だって歌手だって司会だって俳句だって、なんだってやって自己表現するのがこの商売なんだってことも教わった。

メディアのシンガーソングライターである。”(p8-9)

” 六〇年前のスタート当初から、台本書くだけの作家なら掃いて捨てるほどいた。

その中で売れて、名前を出し、一流となった人は各々、エンターテインメントな自己表現をしていた。

小説を書く作家ではなく、上に「放送」が付く作家なのだから、送りっ放しで、楽しい書き手で、最低、演者(出演者)よりは、面白くなければいけない。

なぜならば、やって見せたほうが早いからだ。”(p136)

という放送作家としての自負、矜持であったり、

” そりゃ四〇歳までは、偉大なる先輩たち同様、毎日テレビ局からラジオ局をまわり、打ち合わせだ、本番だ、また台本作りだの毎日が、二〇年間休みなく続いた。

・・中略・・

バラエティを主とした放送作家で四〇過ぎて名を成した人はほとんどいない。

三〇代で売れまくらなきゃほぼ駄目という職業なのだ。”(p133-134)

土台となる才能だけではなく、大衆の感性が移ろっていく中で絶えず時流を掴まえていくことへの絶え間ない努力や厳しさであったり、

或いは学生時代のエピソードで、

” 日大の芸術学部の落語研究会で学んだ(?)私は、同期の田島道寛(後の古今亭右朝)と三年生の時、

上野にあった本牧亭(ここを舞台にして安藤鶴夫は『巷談本牧亭で直木賞』)で、「廓噺の二人会」を開こうと決める。

私はどうしても圓生で笑い、談志でしびれた「居残り佐平次」をやりたかった。・・中略・・

私は思い切って、図々しくも立川談志に手紙を書いた。・・中略・・

一週間もしないうちに、私の許へ一通の手紙が。”(p159-160)

といったびっくりな交友録に・・

高田文夫さんが歩んできた足跡に、感じた時代に、笑芸人たちのプロフィール等々、

それらが高田文夫さんのアングルを通して伝わってきて読み進めていく作業が楽しかったです。

高田文夫さんが生きてきた時代

高田文夫さんの本は、昨夏以来↓でしたが、

高田文夫節全開。声が聞こえてくるかの筆力で、私自身にとって馴染みの薄い方のトピックなども興味深く。

強く感じたのは昭和のノスタルジーでしたが、時代が変わり、求められる笑いの質が変わっても

不変の高田文夫さんの世界観、面白さは、この本でも際立っていました ^^