柴田元幸さん訳、スチュアート・ダイベック『シカゴ育ち』を読了。

先月(2019年8月)読了した

『柴田元幸ベスト・エッセイ』に、

” 自分が訳した本はどれも愛着があるが、シカゴのサウス・サイドでの少年時代を描いたスチュアート・ダイベックの『シカゴ育ち』は、とりわけ愛着のある一冊である。”(p26)

とあり、シカゴに滞在歴があり、シカゴ・ベアーズなり、シカゴ・カブスに愛着を持つ者の一人として興味を持った著書(短編集)。

文学で感じてみるシカゴ

シカゴについて、よく入り込んでいける一冊との期待感を持って読み始め

” それは青いフェルトの帽子で、赤でCの字が入っていたが、それがシカゴ・カブスのマークであることを彼は決して認めようとしなかった。”(p51)

に、

” 二週間ばかり経った蒸し暑い水曜の晩、クリーブランド球場で、九回裏一死満塁のピンチにゲリー・ステイリー監督が救援のマウンドに上がり、

たった一球で打者を併殺打に打ちとって、ボールはアバリシオからクルーセフスキーに渡り、ホワイト・ソックスは四十年ぶりにペナントを獲得した。”(p87/「荒廃地域」)

という自分の興味関心からクロスしていくシカゴ(もっとも描かれているのは殆ど行ったことのないLoop南方エリア)に、

” 父親に命じられて、まる一週間を図書館で過ごすことになったのだ。

目的は、さまざまな職業を研究し、功成り遂げた人々の生涯を調べること。

高校に入ってから目標らしきものを持てるように、というのが父の狙いだった。

父が僕につけたあだ名 ー 夢想家 ー のままでは困る、というわけだ。”(p121/「時間つぶし」)

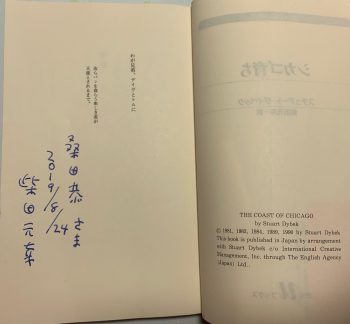

先月(2019年8月)の柴田元幸さん x 佐藤良明さんイベント後に頂戴したサイン

と一般的なストーリーから関心を持たされる設定、描写はあったものの、

今ひとつストーリーで描き込まれている世界のイメージ化、没入していく境地に到達出来ず、、。

もともと文学を不得手としていたところに、アメリカ文学らしい描写に不慣れなところを拭えていないようんい。

amazonレビューの中に高評価が並ぶ一方、自分と近しい立場の方もいて、相性といった問題でもあるように。

my kind of town Chicago ♪

そんな経緯を辿った中、本編を終え、柴田元幸さんによる「訳者あとがき」で

” 本当にほかの都市より風が強いかどうか実は怪しいものであるらしいが、そういう誤解が正解として通用してしまうほど、

シカゴという街が、風が吹きそうな街であることは確かである。

ミシガン湖に面して平べったい土地がどこまでも広がり、道路もまっすぐのびて見通しもいいし、ニューヨークほどビルも密集していない。いかにも風の通りが良さそうな街なのである。”(p217-218)

と、述べられていくシカゴ評は自分でそこで得た感覚とフィットしたせいか読んでいて何とも心地良く、

思わぬところで爽快感を得たり ^〜^