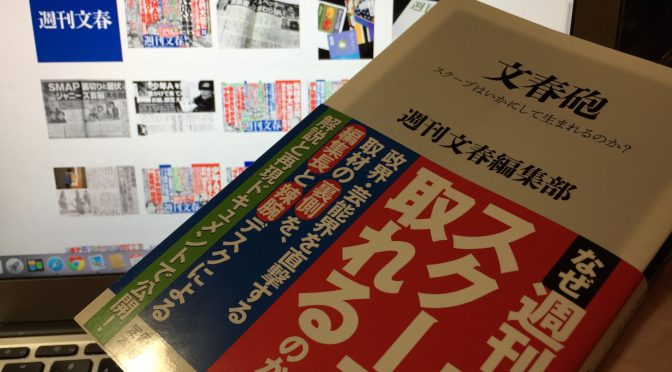

昨年(2016年)から繰り返し世間を轟かせ、いかんなく威力を発揮している「文春砲」をタイトルに冠した

『文春砲 スクープはいかにして生まれるのか?』を読了。

編者は週刊文春編集部で、内部から明かされた舞台裏と云えますが、

昨年(2016年)、週刊文春が自らの存在意義としたスクープを社会現象となるまでに連発した背景には、

新谷学編集長の2014年10月からの3ヶ月間の不本意な形での休養があったり、週刊文春の再現ドラマで描かれた編集部の記者たちの姿は、

” 登場するのは、必殺仕事人のような凄腕記者ではありません。おそらく読者の皆さんが想像するよりもずっとドジで臆病で、失敗ばかりしています。”(p6)

” 週刊文春は特殊部隊ではありませんし、記者は工作員でもありません。読者の皆さんと同じ人間です。

悩んだり落ち込んだり、怖がったりしながらもスクープを迫っていきます。”(p8)”

等々の姿であったり、本書を読んで初めて知る実像に、そのギャップが、まず印象的に読み手に刺さってきます。

文春砲が完成するまで

また、スクープが形として世に姿を表すのも

” 二〇一六年のスクープは、いずれも現場の記者やデスクたちの入念な下準備と粘り強い取材の結果です。

膨大な資料を集め、「物読み(資料分析)」し、「地取り(聞き込み)」に駆け回り、張り込み、直撃し、ようやく着地点が見えてきます。

こうした地道な作業の積み重ねがあるからこそ、最後の最後に迷いなくフルスイングできるのです。”(p5-6)

この部分は想像に及んだ地道な作業で、当然、空振りもあれば時間との戦いに、訴訟リスクをはらんだギリギリの攻防も描かれています。

読者の知りたいことに応えている

本書では「ベッキー禁断愛」「甘利大臣金銭授受告発」「元少年A直撃」「ショーンK経歴詐称」「舛添知事公私混同問題」など

読者が期待するであろう世間を騒然としたスクープが放たれるまでの軌跡に、

” 木曜には、特集班の記者それぞれに五本のネタを提案することを義務付けている “(p22)

といったスクープを放つ記者のルーティンに迫った内容であったり、或いは

” 私自身も、好きなこと、やりたいことは昔から変わっていません。

ひと言でいえば、おもしろい人やおもしろい話が好きで、おもしろいものをつくるのが大好きだということです。

・・中略・・

人が知らないおもしろい話を聞いてきて、みんなに伝えて、驚いたりおもしろがったりしてもらうことが根っから好きなのです。”

・・中略・・

正直にいうと、働いているという意識さえ薄いかもしれない。

仕事というと義務感のようなニュアンスが出ますが、私が日々やっているのはもっとおもしろいことのなのです。”(p228)

という新谷学編集長の意外とも感じられる(私個人)親近感を覚える人生哲学であったり、

日頃『週刊文春』の読者ではありませんが、読み物として読者の期待、「知りたい」にことごとく応えている(=読者の期待を裏切らない)のは「さすがだなぁ」と。

人々が週刊文春に巻き込まれる/魅了されるワケ

既述の通り、自分自身が『週刊文春』(雑誌メディア全般を含む)の読者ではないにもかかわらず、

週刊文春が放ったスクープに好奇心を刺激されたり、世に暗躍する不正、矛盾が解消されていくさまに清涼感を覚えたり、

『週刊文春』と切り離せない存在となっていること『週刊文春』の時代を生きている感覚は共有しており、

文春砲が放たれるプロセスで描かれている、非常に人間くさい描写に、賛否の立場はありながら世の中の多勢が引き込まれているワケを本書から見出すことが出来ました。